Немного об истории метода

Впервые провести ассоциативный эксперимент попытался английский психолог Фрэнсис Гальтон в 1879 году. Тогда он подобрал 75 слов и написал их на отдельных карточках. После этого он брал какую-то одну карточку и смотрел на нее. Возникавшие мысли при просмотре каждого слова он записывал. От последующей публикации результатов он отказался, но заключил, что ассоциации отражают сущность мыслей человека очень отчетливо и точно.

Позже метод стал активно использоваться в первую очередь в психологии, в частности в психоанализе, автором которого был известный психиатр Зигмунд Фрейд. Ученый применял метод на протяжении многих лет, и именно благодаря ему он получил такое распространение и приобрел популярность.

Зигмунд Фрейд – австрийский психиатр, психолог, психоаналитик и невролог. Основатель психоанализа, оказавшего серьезное влияние на психологию, антропологию, социологию, медицину и даже литературу и искусство 20 столетия. Разработчик трехкомпонентной структурной модели психики. Идеи Фрейда были революционными для его времени и вызывали резонанс в научных кругах, а интерес к ним не исчерпал себя даже в наши дни.

Особенности ассоциативного мышления

Установлено, что число прямых ассоциативных связей любого понятия (слова) в среднем около десяти. Один ассоциативный шаг дает возможность выбора из 10 слов, второй — из 102, третий — из 103, четвертый—из 105. Таким образом, каждый шаг на порядок увеличивает число связей данного понятия с другими понятиями по тем или иным признакам, что существенно расширяет возможности выбора идей решения.

Особенностью ассоциативного мышления является способность выделять общие признаки вещей — обобщать, не проводя логического анализа. Ассоциации можно рассматривать как источник дополнительной информации, которую можно использовать в творческом процессе.

Ассоциации способны как по цепочке «вытягивать» из закутков нашего сознания самые разнообразные, нередко весьма неожиданные, воспоминания, образы, мысли, которые существенно расширяют область творческого поиска.

Методы ассоциативного поиска идей хороши, например, при создании сюжета рекламного видеоролика

Неожиданные элементы привлекают внимание и заставляют человека сфокусироваться на рекламе. Искать ассоциации можно с помощью визуальных образов

В Google, Flickr, Pinterest задается поиск по интересующему слову. Результат — расширение спектра творческих решений и вдохновение для их развития.

Функции метода

1. Метод ассоциаций может выступать эффективным способом творческого решения проблем и поиска новых решений, а также применяться для выявления всех возможных признаков и свойств исследуемого объекта. 2. Он может рассматриваться как эвристический прием, используемый для избавления от традиционных, стереотипных связей, расшатывании стереотипов, выработке совершенно нового взгляда на проблему и достижения оригинальности, свежести, неожиданности идей и решений. 3. Метод ассоциаций выступает как способ расширения семантического пространства проблемы, получения неожиданных образов, понятий и смыслов, высвечивания новых возможностей. 4. Метод выступает как способ, пробуждения фантазии и воображения, активизации творческого мышления в решении различных прикладных задач.

Метод свободных ассоциаций

Суть метода заключается в том, что пациент сообщает психотерапевту все, что на данный момент ему приходит на ум, нисколько не заботясь о содержании своего словесного потока, даже если оно совершенно неприемлемо для самого пациента.Исходным понятием (темой) может быть что угодно — предмет, цифры, образ, слово и т.п., или же вовсе отсутствие какой-либо темы.

Как получается, что подавленный материал, тем не менее, может выйти в сознание? При использовании метода свободных ассоциаций (когда элементы выдаваемого материала не связаны рационально), частично блокируется контролирующая функция сознания, а значит, психологические защиты работают не столь эффективно, что позволяет вытесненному материалу вырваться наружу, в явном, а чаще, зашифрованном виде.

При проведении такого сеанса, длительность которого, как правило, около часа, пациент расслабленно лежит на кушетке и не видит психоаналитика, это важно потому, что чем более расслаблен пациент, тем меньше с его стороны сопротивление терапии. Бессвязный монолог клиента, в компании наблюдающего его аналитика, дает ценнейший материал для последующей работы, ведь каким бы абсурдным не казался этот поток слов, все равно, наше мышление изначально движется в направлении значимых для нас понятий, которые, рано или поздно, дают о себе знать.При исследовании имеют значение следующие факты — содержание высказываний клиента, их последовательность

Особенное значение имеет тот материал, что вызывает трудности или внутреннее сопротивление

Бессвязный монолог клиента, в компании наблюдающего его аналитика, дает ценнейший материал для последующей работы, ведь каким бы абсурдным не казался этот поток слов, все равно, наше мышление изначально движется в направлении значимых для нас понятий, которые, рано или поздно, дают о себе знать.При исследовании имеют значение следующие факты — содержание высказываний клиента, их последовательность. Особенное значение имеет тот материал, что вызывает трудности или внутреннее сопротивление.

Последующее выделение значимого материала и его интерпретация — важная задача психоаналитика, поскольку достоверность этой интерпретации, определяет успех всей терапии в целом.

Процедура и основные сновные этапы

1. Сформулировать и записать на доске проблему. Можно выделить ключевое слово, выражающее суть проблемы. Слово совершенствуемый объект или ключевые слова, характерные для совершенствуемого объекта. 2. Определить список, облако, цепь ассоциативных слов и записывает все ассоциации в блокноте или на доске. При этом каждый участник группы создает: А) Группу слов, связанных с ключевым словом-стимулом (3 мин). б) Цепочку слов, в которой каждое слово является ассоциацией к предыдущему (3 мин). 3. Последовательно объединять ключевое слово, со всеми словами, начиная с отдаленных по смыслу и стоящих в конце ряда. 4. На основе аналогий, созданных каждой связкой и последующим переносом свойств, форм и принципов работы с ассоциативного объекта на ключевой, генерировать новые идеи и решения. 5. Систематизировать и оценить полученные идеи и решения и выбрать наилучшие из них.

Преимущества

1.Метод свободных ассоциаций — один из самых простых и в то же время самых действенных методов выработки новых идей. 2. Процесс реализации метода сопровождается положительными эмоциями, активизирует творческое мышление, пробуждает фантазию и воображение участников. 3. Применение метода расшатывает стереотипы, способствует преодолению инерции мышления, существенно расширяет поле поиска и способствует порождению свежих, оригинальных и неожиданных идей и решений.

Ограничения

Успешность метода во многом зависит от компетентности ведущего-фасилитатора, способного создать атмосферу спонтанности, игры и творчества. В противном случае участники предлагают стереотипные ассоциации, которые не могут являться источником оригинальных идей.

Метод ассоциаций тесно связан с методами бисоциаций, аналогий, метафор, случайного слова и принудительных связей.

Навигация по теме<< Предыдущая записьСледующая запись >>

(Visited 1 255 times, 17 visits today)

Психоаналитическое направление

Самым мощным и разнообразным течением в современной психологии является психоаналитическое течение, которое обязано своим возникновением психоанализу Фрейда. Наиболее известными работами психоаналитического направления являются индивидуальный психоанализ Адлера и аналитический психоанализ Юнга.

В своих трудах Альфред Адлер и Карл Юнг поддерживали теорию бессознательного, но пытались ограничить роль интимных импульсов в интерпретации человеческой психики. Как следствие, бессознательное приобрело новое содержание. Содержанием бессознательного по А. Адлеру было стремление к власти как инструменту компенсации чувства неполноценности.

Психоанализ Юнга вкратце: Г. Юнг положил начало концепции “коллективного бессознательного”. Он считал, что бессознательная психика пронизана структурами, которые не могут быть приобретены индивидуально, а являются даром далеких предков, в то время как Фрейд полагал, что бессознательная психика субъекта может содержать явления, ранее изгнанные из сознания.

Далее Юнг развивает концепцию двух полюсов бессознательного, коллективного и личного. Юнг назвал поверхностный слой психики, включающий все содержания, связанные с личным опытом, то есть забытые воспоминания, подавленные влечения и желания, забытые травматические впечатления, личным бессознательным. Она зависит от личной истории субъекта и может пробуждаться в фантазиях и снах. Коллективное бессознательное он назвал сверхличным бессознательным психики, которое включает в себя драйвы, инстинкты, которые в личности представляют природное творение, и архетипы, в которых находится душа человека. Коллективное бессознательное включает в себя национальные и расовые верования, мифы и предрассудки, а также некоторое наследие, которое люди переняли от животных. Инстинкты и архетипы играют определенную роль в регулировании внутренней жизни человека. Инстинкт определяет определенное поведение субъекта, в то время как архетип определяет специфическое формирование сознательных содержаний психики.

Юнг различал два типа людей: экстраверт и интроверт. Первый тип характеризуется внешней ориентацией и озабоченностью социальной деятельностью, а второй – внутренней ориентацией и концентрацией на личных влечениях. Юнг обозначал эти субъектные влечения термином “либидо” так же, как и Фрейд, но Юнг не приравнивал термин “либидо” к сексуальному инстинкту.

Таким образом, психоанализ Юнга является дополнением к классическому психоанализу. Философия психоанализа Юнга оказала значительное влияние на дальнейшее развитие психологии и психотерапии, а также антропологии, этнографии, философии и эзотерики.

Адлер, трансформируя первоначальный постулат психоанализа, выделил чувство неполноценности, вызванное, прежде всего, физическими дефектами, как фактор развития личности. В ответ на эти чувства возникает желание компенсировать их, чтобы получить преимущество над другими. Источник неврозов, по его мнению, лежит в комплексе неполноценности. Он в корне не соглашался с утверждениями Юнга и Фрейда о преобладании в поведении и личности человека личных бессознательных инстинктов, которые противопоставляют и отчуждают человека от общества.

Однако между тремя концепциями – индивидуальным психоанализом Адлера, психоаналитической теорией Юнга и классическим психоанализом Фрейда – есть нечто общее: все они утверждали, что человек обладает внутренней, индивидуальной природой, которая влияет на формирование личности. Только Фрейд отводил решающую роль сексуальным мотивам, Адлер отмечал роль социальных интересов, а Юнг придавал решающее значение первобытным типам мышления.

Другим убежденным сторонником психоаналитической теории Фрейда был Э. Берн

Развивая идеи классического психоанализа и разрабатывая методы лечения нервно-психических расстройств, Берн сосредоточил свое внимание на так называемых транзакциях, составляющих основу человеческих взаимоотношений. Психоанализ Берна: Он рассмотрел три состояния эго, а именно: ребенок, взрослый и родитель

Берн предположил, что при любом взаимодействии с окружающей средой субъект всегда находится в одном из этих состояний.

Берна “Введение в психоанализ” – эта работа была разработана для объяснения динамики индивидуальной психики и анализа проблем, с которыми сталкиваются пациенты

В отличие от своих коллег-психоаналитиков, Берн считал, что важно свести анализ проблем индивида к истории жизни его родителей и других предков

Берна “Введение в психоанализ” посвящено анализу типов “игр”, используемых людьми в повседневном общении.

Методологические и теоретические основания метода

Фундаментальные принципы 1. Принцип всеобщей связи, общности и единства всех объектов и явлений мира. Все связано со всем. Ассоциативные связи носят глобальный характер и возникают между любыми объектами, имеющими любые общие признаки. Любое слово способно порождать в сознании безграничную систему связей и отношений. 2. Принцип универсальности основных закономерностей и структур творчества. Творческие механизмы и принципы работы одной сферы деятельности переносятся на другую. 3. Принцип неисчерпаемости и бесконечного богатства мира. Мир более широкий, богатый и разнообразный, чем мы видим и чем он нам кажется. Слово – стимул порождает в нашем сознании безграничную систему связей, пробуждает самые разнообразные и неожиданные образы. 4. Принцип прагматичности. Весь мир предстает как ресурс: все может быть полезно, у нас в распоряжении весь Универсум. 5. Принцип единства сознательного с бессознательным, подсознательной творческой активности. Ассоциации являются способами спонтанного порождения содержания бессознательного, мостиками, зонами перехода между сознательными и подсознательными процессами. Ассоциативное мышление осуществляется при отключенном или отсроченном логическом анализе.

Теоретические основания Под ассоциацией понимается отражение в сознании человека взаимосвязи между объектами действительности и психическими представлениями, понятиям, ощущениями, восприятиями, переживаниями, двигательными актами, при которых одно представление об объекте порождает другое, сходное с ним. Объектом-стимулом для генерирования ассоциаций могут быть любые объекты окружающего мира: случайно выбранные слова, символы, рисунки, мелодии. На внутреннем, психическом уровне ассоциации понимаются как связи между отдельными представлениями, при которых одно из представлений вызывает другое, а на психофизиологическом – как условный рефлекс. Ассоциации появляются без активного восприятия, спонтанно и без логической оценки. Сила, оригинальность и яркость ассоциаций зависит от богатства внутреннего мира человека, опыта, направленности и его индивидуальных особенностей. Открытие и установление новых ассоциативных связей. В процессе зарождения ассоциаций устанавливаются неординарные взаимосвязи между совершенствуемым объектом или решаемой проблемой и случайно выбранными элементами внешнего мира и внутреннего мира, включающего содержания ОПЫТА. При открытии или создании новых ассоциативных связей, сознание и подсознание человека, начинает генерировать новые идеи. Сам процесс открытия и рождения новых ассоциативных связей и нахождение новых аналогий ведет к созданию оригинальных идей и творческих решений проблемы. Таким образом создается следующая творческая цепочка: проблема или совершенствуемый объект – найденное с помощью свободных ассоциаций слово – открытие связи между проблемой и этим словом – создание аналогии –рождение оригинальной идеи. Творчество понимается как связывание отдаленных феноменов, понятий и смыслов, видов деятельности, различных миров и сфер реальности При этом хождение на основе созданных связей полезных функциональных аналогий, позволяет переносить принципы работы, успешные способы действия и способы решения проблем из знакомых миров во вновь открытые.

Ассоциации. Словесный тест

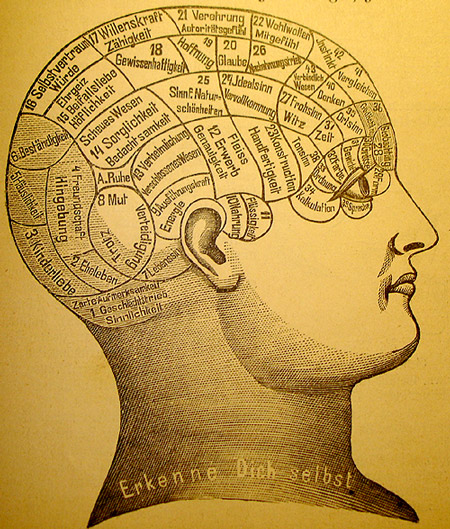

Ассоциации словесный тест — предтеча проективных методик исследования личности. Изучение ассоциаций началось задолго до возникновения научной психологии и восходит к Аристотелю и Т. Гоббсу. А. с. т. впервые описан и систематизирован Ф. Гальтоном (1879)в связи с задачей изучения «ассоциации идей». В дальнейшем он получил развитие в исследованиях Э. Крепелина (1892), К. Юнга (1906), Г. Кента и А. Розанова (1910), В. Вундта (1911), А. Р. Лурии (1932), Д. Рапапорта с сотрудниками. (1946).

Стимульный материал А. с. т. состоит из списка не связанных между собой слов (слова-стимулы), при прочтении каждого из них обследуемый должен как можно быстрее произнести первое пришедшее на ум слово (слова-ассоциации). Фиксируется время реакции и любые другие особенности поведения обследуемого. Для проведения А. с. т. необходимо располагать полученными на репрезентативной выборке данными об обычных, наиболее часто встречающихся словах-ассоциациях, а также средних величинах времени реакции. Наиболее широко распространенный в зарубежных исследованиях стандартизированный вариант А.с.т. разработан Г. Кентом и А. Розановым и состоит из 100 слов-стимулов.

Интерпретация полученных результатов зависит от теоретических взглядов исследователей, использовавших А. с. т. Так, согласно К. Юнгу, по характеру ассоциаций, времени реакции, общему поведению обследуемого можно судить о его скрытых аффективных комплексах. В центре внимания Д. Рапапорта находятся психосексуальные проблемы. Большинство же исследователей сегодня склонны рассматривать А. с. т. в качестве индирективного приема изучения интересов и установок личности. В некоторых исследованиях объективизация получаемых с помощью А. с. т. данных достигается параллельным замером психофизиологических показателей (А. Р. Лурия, 1932). А.с.т. стимулировал появление таких проективных методик, как «Завершение предложения» методики.

Вопрос о валидности А. с. т. не может быть решен однозначно, вне соотнесения с теоретическими позициями разрабатывавших его авторов. Напр., в работах Э. Крепелина было показано влияние на ассоциативный процесс утомления, приема лекарственных препаратов, и в этом случае тест валиден. Рапапорт с соавт. связывал особенности ассоциаций с различными психоаналитическими комплексами, сам факт существования которых не доказан. Имеются данные о достаточно высокой надежности ретестовой некоторых вариантов А. с. т. Возможно применение теста для группового исследования.

Ассоциация: спонтанные взаимосвязи

Спонтанная ассоциация, возникающая в мозгу, с начала XX века использовалась для определения психических отклонений индивида. З. Фрейд первым воспользовался тестами с использованием взаимосвязей. По теории профессора свободная ассоциация может поднять со дна психики настоящие проблемы индивида, которые отрицают мнение общества.

Человек подсознательно загоняет свои тайные желания на самое дно бессознательного. Подобное действие лишь прячет проблему в тёмный угол подсознания. Если не разобраться с проблемами, то они будут влиять на поведение человека, вызывая панику, а также психические заболевания.

Метод ассоциаций — техника применения

В отличие от приведенного примера с расследованием, для решения задачи в первую очередь формулируется некая ассоциация с первоначальной постановкой задачи. Далее необходимо придумать новую ассоциацию, но уже не на саму задачу, а на первую ассоциацию. Таким образом придумывается ряд последовательных ассоциаций с последующим анализом полученных идей. Может использоваться следующая схема:

- Формулировка темы (обязательно записать на бумагу, маркерную доску или куда-то еще!)

- Выделение ключевого слова (записать!).

- 5 ассоциативных слов с ключевым словом (записать!);

- 5 глаголов на каждое ассоциативное слово (всего 25 глаголов, тоже записываем);

- 5 прилагательных на каждое ассоциативное слово (всего 25 прилагательных, естественно, под запись);

- 50 словосочетаний = КС + 25 глаголов + 25 прилагательных, тоже в письменном виде.

Естественно, никто не запрещает вместо цифры «5» использовать любую другую, таким образом подбирая меньше или больше ассоциаций.

Дальнейший анализ проводится в контексте проблемы с разделением идей, на 3 группы: невозможное, банальное, оригинальное

Важно постараться найти в каждой идее что-то рациональное и полезное

Проявив фантазию, можно найти в каждой идее рациональные и полезные элементы. Из них и формируется в дальнейшем решение поставленной задачи. Повторимся — любой метод работает тогда, когда из области теории он переходит в область наработанной практики, для этого нужно тренироваться, решая как реальные задачи, так и «кейсы». Это можно делать самостоятельно, а можно в группе единомышленников, например в рамках корпоративного или открытого обучения.

Работа с бессознательным

Так каков же секрет, делающий столь популярным и эффективным метод свободных ассоциаций? Интерпретация информации, полученной от пациента, не является поисками зерна здравого смысла в потоке бреда, как кажется многим. На самом деле Зигмунд Фрейд считал, что разделение психики на сознательное и бессознательное имеется у каждого человека, и психоаналитики до того времени обращались только к сознательному. Это значит, что они задавали своим пациентам логичные вопросы, на которые они сознательно давали логичные ответы. Однако при этом сознание не допускало того, чтобы самые глубокие проблемы выходили наружу – никто сознательно не хотел в них признаваться, а зачастую даже не мог, потому что не подозревал об их существовании, так как сознание надежно берегло их. Чем же отличается метод свободных ассоциаций? Все дело в том, что этот метод снимал все ограничения сознания – пациенту запрещалось думать о том, что он говорит, пытаться взвешивать слова, фильтровать идеи. Он должен был говорить абсолютно все, что приходило ему в голову. Именно за счет этого и проделывался путь к самым скрытым в глубинах подсознания проблемам, которые пациент не хотел или даже не мог рассказать своему психоаналитику, когда его спрашивали напрямую или косвенно, то есть обращаясь к его сознательному, а не бессознательному.

На чем основана идея метода психоанализа

По мнению Фрейда, вследствие противоречия между разными структурами личности возникает неизбежное напряжение, которое проявляется в форме невротических состояний, невротического поведения или (и) расстройств психики. Основное противоречие, в рамках такой структуры личности, можно усмотреть между природными желаниями (и происходящими из них устремлениями ИД) и Супер Эго, ограничивающим эти устремления. Что же при этом происходит?

Естественные природные устремления личности вступают в противоречие с социальными и личными установками, исток которых превосходно осознает ЭГО (Я), в отличие от первых (ИД), находящихся в подсознании. Природные позывы ИД в большинстве случаев (но не всегда) рассматриваются ЭГО, как неприемлемые и угрожающие идеалам Супер Эго, а вместе с этим и социальным нормам.

*Эти утверждения не в полной мере относятся к обществам, где желания ИД рассматриваются как социально приемлемые и естественные, это, отчасти, касается положения, в так называемых, примитивных сообществах.

Задача Эго состоит в том, чтобы снизить психологическое напряжение (невроз), не вступая в конфликт с личностными идеалами и моралью.

По Фрейду, неудовлетворенные импульсы в большинстве своем подавляются и вытесняются в область бессознательного, где, тем не менее, продолжают свое существование, в не осознаваемой личностью форме.Вытесненные стремления проявляются в виде психологического напряжения (невроза), что естественно, причиняет страдания личности.

В результате своей работы с пациентами страдающими от неврозов, Фрейд выяснил, что некоторое облегчение приносил факт вспоминания и осознания травмирующего содержимого, когда оно, по тем или иным причинам, всплывало (вспоминалось) из подсознания. Но для этого терапевтического эффекта требовалось выполнение несколько условий.

Для начала, нужно было вспомнить обстоятельства развития травмирующей ситуации, во-вторых нужно было осознать, ее изначальный смысл.

Один из постулатов Фрейда говорит о том, что вытесненный материал всегда стремится вернуться в сознание, однако, блокируется психологическими защитами.Именно эти блокировки и представляли из себя проблему, потому что мешали воспоминаниям. Кроме того, даже если содержимое подсознания и проявлялось в сознании пациента, то отнюдь не в явном виде, а чаще в завуалированной, закодированной форме, в виде тех или иных символов.

Способы «извлечения» из бессознательного воспоминаний о травмирующих событиях и их последующая интерпретация, являются одними из основных методов психоанализа, этот процесс занимает довольно продолжительное время.В классическом психоанализе Фрейда используется следующий материал, источником которого является анализант (клиент) — свободные ассоциации, перенос, сновидения и их истолкования, оговорки, забывания, анализ сопротивления, а также, метод интерпретаций.

Что можно сделать с датасетом

Мы видим конечную цель всех исследований языка в том, чтобы научить компьютер понимать язык на уровне человека. Это не обязательно предполагает умение машины мыслить (что бы мы не вкладывали в это понятие), достаточно умело эмулировать то, как человек работает с языком. Хочется надеяться, что дополнительные источники информации, которых для русского не так много, помогут учёным и исследователям продвинуться на этом пути. Ниже мы предложим несколько направлений исследований, которые показались нам достаточно интересными:

- Реализовать алгоритм assoc2vec, взяв за основу идеи из GloVe и заменив контекстную совстречаемость ассоциативной.

- Кластеризовать ассоциации в рамках каждого отдельного головного слова или датасета в целом, например чтобы выделить кластера отдельных значений слова.

- Исследовать возможность автоматического построения тезауруса русского языка. (Наблюдение: в отличие от контекстов матрица ассоциаций асимметрична.)

- Использовать срезы ассоциаций по гендеру для проведения социологического исследования.

- Сделать интересную визуализацию самих ассоциаций и связей внутри датасета. (Например карту всевозможных путей между ассоциациями.)

- Исследовать природу симметричности/асимметричности относительных частот зеркальных ассоциаций.

Это лишь несколько идей, в реальности их может быть гораздо больше. Придумывайте свои эксперименты и обязательно делитесь результатами на Хабре или даже в научных журналах.

Виды ассоциаций

- По смежности, то есть по близости, по соседству в пространстве или во времени, когда одно представление вызывает в сознании другое, благодаря их временному или пространственному совпадению. Чаще всего эта близость закономерна, например: улей — пчелы, медведь — зима — берлога, зима — мороз — снег… Но иногда никакой закономерной связи между представлениями нет, и ассоциация возникает потому, что когда-то произошло случайное совпадение восприятия объектов. Например, когда вы слышите определенную музыку, вы вспоминаете человека, при встрече с которым играла та же музыка. Весь привычный ход мыслей, усвоенных памятью, обусловлен не чем иным, как ассоциацией по смежности. Слова какого-нибудь стихотворения, тригонометрические формулы, исторические события, свойства материальных предметов — все это для нас определенные системы или группы объектов, которые связаны между собой благодаря бесчисленным повторениям в определенной последовательности, из которых каждый вызывает в памяти представление об остальных.

- По сходству, по подобию, то есть похожие по какому-то признаку: по форме, по цвету, по восприятию, по функции…Например: мяч — арбуз, лимон — лимонад, снег — вата… Не всегда этот признак является существенным, что приводит к довольно оригинальным ассоциациям. Примером может служить ситуация, описанная А.П. Чеховым в рассказе о человеке, у которого фамилия «Овсов» ассоциировалась как «лошадиная» («Лошадиная фамилия»)

- По контрасту, то есть противоположное по каким-то свойствам. Этот тип ассоциаций самый сложный, встречается относительно редко и в большей степени характерен для людей с нестандартным мышлением. Например: добро — зло, гора — равнина, гора — ущелье, искры — снежинки…

Кто и куда пошел по стопам Гальтона

Запрос на появление быстрых ассоциаций у испытуемой персоны признан самым простым и вместе с тем однозначно эффективным в процессе создания глобального психологического «эскиза» личности. Техники несложные, результат чаще всего неожиданный, надо всего-то произвести 4 действия:

Метод ассоциаций

- восприятие-распознавание значения слова в понимании «пациента»;

- самонаблюдение-акцент, честная фиксация того, о чем подумалось, какой родился отклик на увиденное «собрание букв»;

- четкое формирование ответа в комплект ассоциаций-характеристик.

Установить «фильтры» в потоке сознания участник подобного психологического опыта не успевает априори, как и не может отставить в сторону глупые, не имеющие никакого отношения к значению слова вещи. Рушатся барьеры стыда и неловкости, перед психологом человек оказывается обнаженным, но не в том смысле, что он лишен одежды. Он не успевает возвести границы между тем, что можно произнести вслух и тем, что мы с тобой прячем глубоко от чужого любопытства.

Сопротивление такому вмешательству на первых сеансах возникает неизбежно, ведь никому не хочется, чтобы его «просветили» насквозь психологическим «рентгеном». Увлеченный методикой Фрэнсиса Гальтона Зигмунд Фрейд выдвинул теорию, что якобы свободные ассоциации на самом деле ничуть не свободны, просто это все относится к разряду тех вещей, которые мозг не способен тщательно контролировать, поэтому правда-матка и «прет» наружу из подсознания.

Лет этак 30 назад в эру увлечения человечеством такими неоднозначными «магами-целителями» как Анатолий Кашпировский и Алан Чумак, в перерывах их представлений по телевизору часто показывали юмористический шарж. Перед публикой вывешивали фотографию, просили кого-то из зала выйти, а остальным объявляли: перед вами матерый преступник.

Первый из вышедших возвращался, ему тоже давали установку: вот он злостный рецидивист, какие у вас первые ассоциации с его внешностью. Ответ не заставлял себя ждать: мерзкий тип, жестокие глаза, суровый подбородок, строгая складка возле губ.

Продолжение еще интереснее. Второму выходящему из зала персонажу «байку» предлагали иную: перед вами добропорядочный отец многодетного семейства, скромный школьный учитель истории. И что же в ответ? На фотографии все сразу начинали видеть ласкового и нежного родителя-преподавателя с милейшими чертами лица, мудрыми глазами и спокойным нравом. В чем параллели? В похожести психоаналитических процессов в голове при виде знакомого слова, в том смысле, что ты прекрасно знаешь его значение:

Фото Giulia May on Unsplash

- невольная проекция навязанного образа;

- бессознательный перенос представления о преступнике и добром отце семейства на предлагаемое фото;

- сопротивление, выражающееся во внутреннем запрете оглашать то, что на самом деле подумалось при взгляде на фотографический снимок.

Вся фишка в том, что на выступлениях таких именитых «экстрасенсорных» товарищей подвоха никто не ждал. Совпадали и атмосфера, и эмоции, и декорации. Люди говорили вслух то, что соответствовало моменту, а не то, что им на самом деле вздумалось.

Над теорией свободных ассоциаций потрудились многие светила психологической науки. Весомый вклад, безусловно, принадлежит перу Ж. Лакана, З. Фрейда, К. Юнга, Г. Кента, Э. Крепелина, А. Розанова. Подходы бывали разные, выводами все теперь пользуются общими.

Способы создания ассоциаций

1. Свободные ассоциации создаются путем спонтанного ответа на предъявленное слово без каких-либо ограничений смыслового или грамматического характера. При этом ассоциации могут быть выражены любой частью речи: существительным, прилагательным, глаголом, а также переживанием, образом, символом. 2. Направленные или контролируемые ассоциации ограничиваются определенными, заранее заданными условиями. Примером последних служит инструкция, предписывающая создание ассоциаций по контрасту, словами определенной части речи (существительными или прилагательными), символами, цветами, именами знаменитостей и т.д. Ассоциации могут генерироваться с помощью следующих техник: а) на стимул-слово моментально дается слово-ассоциация, б) ассоциации генерируются и группироваться вокруг центрального слова-стимула, в) ассоциации генерируются в виде потока и выстраиваться в виде цепи, в которой одна ассоциация свободно порождает другую.

В практике активизации творческого решения проблем способы генерирования ассоциаций представляются как: 1. Генерирование множества ассоциаций в ответ на одно слово-стимул. Данная техника напоминает «Майнд- мэппинг», картографию ума или создание интеллектуальных схем. Случайно выбранное слово или совершенствуемый объект держатся в фокусе внимания, и при этом свободно генерируются все слова-ассоциации, связанные с этим объектом. Например: Телефон – волны, компьютер, музыка, искусство, рука, свет, тепло, вибрации, пиджак, мир, искусственный интеллект, цепь, энергия, оружие, робот… 2. Представления цепи ассоциаций, в которой стимульное слово порождает последовательность связанных с друг другом слов-ассоциаций, каждое из которых порождает другое. Например: Телефон–связь-отношения-любовь–роза-бархат-тепло-лампа-солнце-жизнь-здоровье… (Связка телефон-здоровье может служить источником ряда оригинальных и сильных решений по усовершенствованию устройства). Формы генерации ассоциаций: 1. Индивидуальная. 2. Групповая – в которой, каждый член группы составляет свои «облака» и «цепи» ассоциаций, служащих материалом общего, взаимообогащенного пула ассоциаций, идей и решений.

![Метод свободных ассоциаций. мнемотехника [запоминание на основе визуального мышления]](http://kz-russia.ru/wp-content/uploads/c/3/f/c3f58c4cb7996b7d05bacfd91bf961e6.jpeg)