Национальная самоидентификация это. Этническая самоидентификация в структуре социальной самоидентичности личности

Этническая самоидентификация — это высокий и широкий уровень личностной самоидентификации, то есть, такого психологического процесса, с помощью которого определенный субъект приобретает и присваивает определенные качества, атрибуты другого субъекта / объекта и преобразует себя, полностью или частично за их образцом, при этом он (субъект) начинает воспринимать себя уникальным, когерентным (связанным), единственным во времени и пространстве. Это и есть основная характеристика, которая отличает человека от других биологических видов.

Сама тема этнической идентичности появилась еще в эпоху модерна, но проблемы ее рассмотрения обозначились лишь в начале эпохи постмодерна, что связано с процессом глобализации и проблемами Запада-Востока. Природа происхождения самоидентичности человека имеет два социально-психологические аспекта Кефели И. Ф. Ценности советской культуры и их роль в консолидации современного российского общества / И. Ф. Кефели // Россия и Грузия: диалог и родство культур: Сб. материалов симпозиума. Вып. 1 / Под ред. В. В. Парцвания. — СПб., 2003.:

- — унифицированно ориентированный. Любое человеческое существо от рождения принадлежит к определенному цивилизационному, культурному, этническому, религиозному, языковому сообществу и поэтому естественно усваивает окружающую его цивилизационную реальность, приобретая соответствующую культурную идентичность путем осознания себя частью этого сообщества, группового «Мы-мира»;

- — дифференциально ориентированный. С другой стороны, в соответствии с социально-психологической теорией различий люди определяют свою принадлежность, цивилизационную идентичность с помощью того, чем они не являются, в категориях «Мы — они». Как пример — два европейца — один немец и один француз, взаимодействуя друг с другом, будут идентифицировать себя как немца и француза. Эти же два европейца, взаимодействуя с двумя арабами, один из которых является жителем Египта, а другой — Сирии, будут идентифицировать себя как европейцев и арабов.

Следует отметить, что этнокультурная идентичность определяется рядом общих объективных элементов, такими как: язык, этнос-нация, история, религия, обычаи, социальные институты, так и субъективной, персональной самоидентификацией личности.

Существует несколько уровней самоидентичности Алексахина Н. А. Этническая реидентификация и лингвистическая русификация: бывший Советский Союз и Российская Федерация / Н. А. Алексахина // Социальная трансформация российского общества. — М., 1995.:

- 1. Идеологический. Это уровень восприятия (принятия) определенных нормативных, партикулярных, светских убеждений и идей на рациональной основе.

- 2. Институциональный. Основывается на формальной рациональной основе и включает политическую самоидентичность человека, его осознание себя гражданином (определенного государства, политического института), отношение к существующей политической системе в целом.

- 3. Социальный. Это уровень общественной самоидентичности, основанный на восприятии себя частью определенной социальной группы или группой, спонтанно созданной социальной структурой. Он значительно глубже предыдущих ступеней самоидентичности в том, что формируется в процессе вторичной социализации личности и является частью повседневной жизни.

- 4. Культурно-цивилизационный. Это четвертый, самый глубокий и существенный для человеческой личности уровень идентификации, ибо включает в себя религию, моральные ценности, этническую и национальное сознание, структуру семьи, «гражданственность», отношение к миру и партикулярные исторические традиции, а значит, определяет и формирует религиозную, моральную, национальную идентичность, лежащие в основе самого нашего «Я», составляют фундамент для нашей личности.

Сопутствующие состояния

Помимо расщепления сознания, больного сопровождают другие симптомы:

- быстрая смена настроения;

- депрессии;

- повышенная тревожность;

- нарушения сна;

- проблемы употребления пищи;

- смена вкусов, интересов;

- разговоры с самим собой, на разный манер;

- галлюцинации – тактильные, вкусовые, зрительные.

70% больных ДРИ заканчивают жизнь самоубийством. Однако показательным диагностическим критерием является диссоциативная амнезия.

Субъект забывает события личной биографии, затрудняется полноценно рассказать историю собственной жизни. Его школьная деятельность отмечается резкими спадами и ростом успеваемости. Наблюдается амнезия на текущие события. Например, пациент стойко уверен, что сегодня вторник, живет вторником, хотя по факту сегодня четверг. Событий двух дней не помнит. Отсутствует также возможность вспомнить некоторые поступки, сказанные слова.

Пациенты обнаруживают вещи, происхождение которых затрудняются объяснить, непонятные записи. Знакомые просят что-то сделать (сыграть на гитаре), но человек понимает, что не умеет этого делать. Когда прохожий приветливо кивает ему, знаменуя приветствие, больному сложно вспомнить, кто это.

Деперсонализация и дереализация проявляются ощущением отстраненности. У пациента создается впечатление, как будто он наблюдает за собственной жизнью со стороны. Он не способен контролировать собственные мысли, действия. У него возникает ощущение нереальности происходящего, отдельные вещи кажутся измененными, меняют очертания, свойства. Подобное состояние настигает базовую личность.

Что такое самоидентификация

Фото автора SHVETS production: Pexels

Человек ищет себя всю жизнь. Находит в поступках, событиях, отношениях. Просто обернись назад и вспомни.

Когда-то ты была совсем маленькой, ощущала себя любимой дочкой. Это ощущение осталось на всю жизнь. Даже если родители ушли в мир иной, ты все равно осталась их девочкой, сохранила ощущение тепла и люби.

В детском саду начала чем-то интересоваться, ярко проявлять характер. В этом возрасте ты осознала себя отдельным, самостоятельным человечком со своими собственными желаниями и интересами.

Одновременно поняла, что не можешь жить без мамы и папы. Начала себе нравиться, понимать, что нравишься другим. Осознала, что можешь владеть телом.

В школе начала относиться к себе, как к отдельной личности, отличнице, спортсменке, любителю биологии, математике или девушке-сорванцу. Училась ответственности.

В подростковом возрасте, юношестве личностная уникальность заостряется. Через мучения, внутренние конфликты, споры с окружающими ты определила, какая ты, в каком направлении хочешь двигаться, когда чувствуешь себя комфортно и уверенно. Испытала свободу, в то же время начала принимать и уважать ограничения, права других людей.

Самоидентификация человека

Будучи взрослой, почувствовала себя женщиной, женой, матерью.

Определение того, кем ты являешься, ощущение тождественности реального «Я» с созданным образом, и есть самоидентификация. Она включает разные уровни:

- Под физической самоидентификацией понимают знание своего тела, его особенностей, ресурсов. В нее входит осознание, на что ты способна, при каких обстоятельствах испытываешь боль.

- Самоидентификация личности позволяет знать особенности своего характера, сильные, слабые стороны. Знаешь, на какие эмоции способна; учишься контролировать страхи, тревожность. Осознаешь, что можешь быть доброй, упорной, находить решение трудных задач.

- Социальная определяет место в обществе. Где-то это клановое самоопределение. В большинстве стран используют деление на средний класс, прослойку богатых, бедных.

- Профессиональная позволяет чувствовать себя комфортно на рабочем месте, строить карьеру, получать образование, вступать в союзы профессионалов.

- Культурная самоидентификация связана с отнесением себя к конкретному обществу, использование его стереотипов, понимание и использование символов.

- Национальная определяет, к какой национальности, этносу относит себя человек. Проживая в многонациональной среде, он может сохранить традиции, язык, отмечать национальный праздники.

Эволюционная позволяет осознать себя человеком. Он живой, способен мыслить, чувствовать, желать.

Потеря идентичности

Потеря идентичности может произойти в любом возрасте. Она происходит тогда, когда человек обнаруживает огромные различия между тем, каким человек себя ощущает и хотел бы быть и тем, кем он является на самом деле. Это прежде всего касается нашего опыта, потому что главное отличие человека от других – это его опыт.

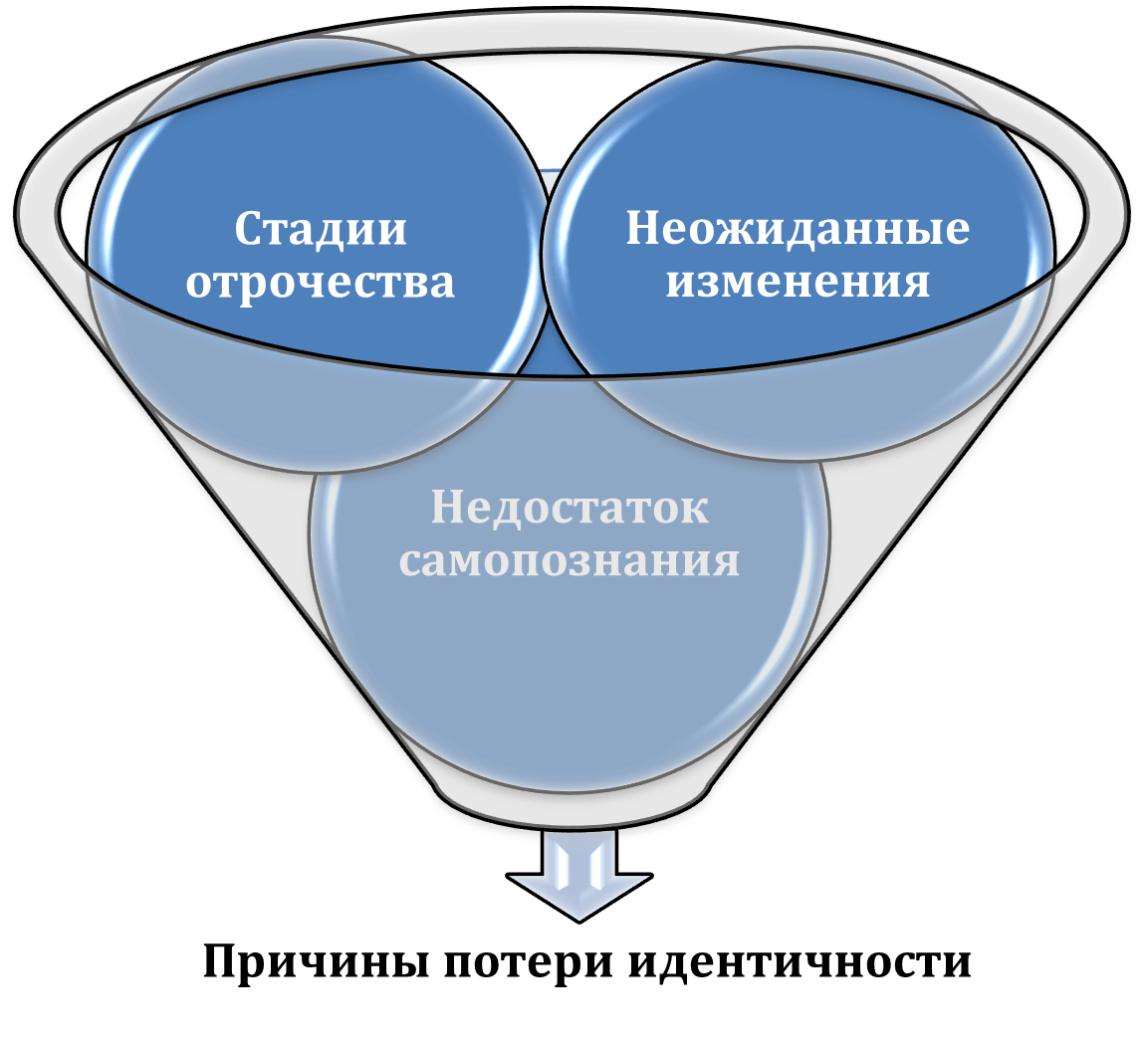

Причины

Неожиданные изменения

Такие изменения, как тяжелая утрата из-за значительной и неожиданной утраты, развода, увольнения, вынужденного переезда из-за смены работы или других факторов, среди прочего, часто являются «спусковыми крючками» потери идентичности.

Стадия отрочества

Эта стадия является чувствительной из-за постоянных и глубоких физических, умственных и психологических изменений, которые происходят в промежуточной фазе детства или взрослости.

Следовательно, это может вызвать потерю идентичности, поскольку человек должен развить новую идентичность, и для этого он будет полагаться на группы своих сверстников.

Недостаток самопознания

Если человек не понимает своих личных ценностей и сталкивается с ситуацией, в которой он должен принять важное решение для своей жизни, понимая, что он на самом деле не знает себя, он вступает в конфликт, который может вызвать потерю идентичности

Симптомы и признаки

Потеря идентичности вызывает ряд симптомов. Однако нужно иметь в виду, что все симптомы могут варьироваться от одного человека к другому:

- чувство потерянности;

- чувство одиночества и пустоты;

- проблемы с принятием решений, поскольку нет твердых или определенных критериев;

- беспокойство;

- сложности с решением проблем;

- эмоциональная нестабильность;

- ощущение отсутствия способности или подготовки к изменениям и новым циклам.

Опасность состояния

Все это может иметь последствия, которые влияют не только на психическое здоровье тех, кто от него страдает, но также могут представлять риск для физического и эмоционального здоровья.

По этой причине рекомендуется в случае выявления подобного состояния обратиться за помощью к профессионалу, способному диагностировать и применять эффективное лечение.

Что делать?

Чтобы их преодолеть, не стоит прибегать к таким фразам самопомощи, как «счастье в тебе» или «если хочешь, то сможешь». В некоторых случаях требуется процесс принятия, в котором человеку удается предположить, что он не может достичь своей цели или жизненно важной цели. В других случаях терапия пытается указать путь перенаправления жизни человека. Консультационная работа может быть направлена на устранение множества предрассудков. Посещение психолога поможет приобрести инструменты, которые впоследствии пригодятся в жизни

Посещение психолога поможет приобрести инструменты, которые впоследствии пригодятся в жизни.

Что такое самоидентификация. Самоидентификация

Самоидентификация — Уподобление себя какому-то конкретному человеку или образу человека.

Формирование и развитие самоидентификации начинается в дошкольном возрасте. Поведение детей носит имитационный характер, в процессе которого дети имитируют интонационные характеристики голоса, высказывают сентенции, принадлежащие взрослым. Вначале такое подражание ребенком не осознается, но постепенно по мере его становления, оно выходит с автоматического уровня на уровень подсознания. Ребенок идентифицирует себя с яркими качествами значимых окружающих, в первую очередь с качествами обоих родителей.

В случае здоровой семейной обстановки ребенок идентифицирует себя в большей степени с качествами родителя своего пола. Мальчик идентифицирует себя с отцом, девочка с матерью. Однако даже и в здоровой семейной обстановке может возникнуть идентификация мальчика с матерью, а девочки с отцом. Обычно это связано с тем, что один из родителей на фоне другого выделяется яркими личностными качествами. Например, отец может быть известным спортсменом или политическим деятелем; мать может быть актрисой, руководителем или просто обладать яркой внешностью.

В случае травмирующих психику ребенка отношений с родителем (или обоими родителями) идентификации с этим родителем не происходит.

На формирование и содержание самоидентификации большое влияние оказывает стремление человека к психологическому комфорту, уходу от ответственности (в первую очередь перед собой) за дурные поступки. В большинстве случаев негативной самоидентификации большую подпитку дает комфортное ощущение быть плохим. Потому что это ощущение смягчает чувство стыда и вообще ответственности.

Самоидентификация является одним из ключевых элементов личности человека. Негативная или позитивная самоидентификация может кардинальным образом влиять на все поведение человека. Так уподобление ленивому человеку или образу ленивого человека заставляет человека быть уверенным в том, что он именно такой и никакими силами его не исправить; в результате формируется тождество «быть ленивым = быть собой».

Отсутствие у человека достаточной идентичности, базирующейся на отождествлении себя с отрицательным имиджем, может способствовать развитию у него различных видов отклоняющегося поведения, которое в свою очередь может характеризоваться нарушением межличностных отношений с возникновением предпочтительного общения с миром вещей, заменяющим мир людей, что приводит такого человека к стремлению получать удовольствие способами, исключающими интерперсональные контакты, которые пациент считает для себя недоступными.

Негативная самоидентификация может найти свое проявление в аддиктивной реализации, чтобы нейтрализовать неприятную для него реальность, связанную с психологической травмой, с внутренним ощущением постоянного недовольства собой, отсутствия любви к себе и идет по гедонистическому пути, используя средства, изменяющие его психическое состояние.

Коррекция негативной самоидентификации трудна и часто неэффективна, потому что она (самоидентификация) пустила уже глубокие корни, нашла проявление в том числе в аддиктивной реализации. Помогает лишь кропотливая работа, в которой последовательно следует доказывать ложность такой самоидентификации, при этом оставляя на потом работу с аддикциями и другими негативными последствиями.

Примеры

Самоидентификация личности, в том числе в западной традиции, включает самоопределение человека к той или иной группе, оценку собственных возможностей и анализ пройденного жизненного пути. При этом, человек может относиться к нескольким группам одновременно по разным критериям. Например:

- по профессии и социальному положению: врач;

- по семейному положению: супруга, мама, дочь;

- по национальности и территории проживания: русская, москвичка;

- по ценностям и идеологии: православная, приверженка мирного урегулирования конфликтов, главной жизненной ценностью считает свою семью;

- по хобби: рукодельница;

- по музыкальным пристрастиям: любит бардовские песни и русский рок.

Типы идентичности

Типы идентичности — это классификации, в которых находятся социальные группы. К ним относятся возрастная идентичность, культурная, расовая, идентичность в отношениях, политическая идентичность, религиозная, идентичность социально-экономического статуса, гендерная и сексуальная идентичность, профессиональная, корпоративная и т.д.

Гендерная идентичность

Гендерная идентичность — это то, что человек видит себя, например: женщиной, мужчиной, трансгендером/гендерным квир-человеком, комбинацией или не одной из этих категорий.

Половая идентичность

Пол человека — это идентичность, которая может соответствовать или не соответствовать общепринятым ожиданиям в отношении пола при рождении. Например, при рождении человеку может быть присвоен мужской пол, но с женской идентичностью. Это может быть ощущение принадлежности к мужчине, женщине или другому полу.

Сексуальная идентичность

Идентичность сексуальной ориентации определяется как эмоциональная, романтическая, сексуальная, духовная, аффективная идентичность и/или влечение к другому человеку или другим людям. Это может включать фантазию, поведение и личную идентификацию, состав или общий настрой человека с точки зрения брачного влечения.

Сексуальная ориентация развивается в ходе многоступенчатого процесса и со временем может меняться. Сексуальная ориентация необязательно связана с гендерной идентичностью человека. Эти два понятия могут не иметь ничего общего между собой. Идентичности сексуальной ориентации могут включать: геев, лесбиянок, натуралов, гомосексуалистов, бисексуалов, пансексуалов, транссексуалов и т. д.

Этническая идентичность

Это относится к принадлежности к этнической группе с учетом генеалогии или предков, общих для людей. В этом случае людей обычно объединяет больше всего: культура, язык, религия и обычаи.

Национальная идентичность

Это относится к чувству принадлежности к нации или стране. Она имеет сходство с культурной идентичностью, но на самом деле она больше коренится в национальных чувствах, поскольку люди страны могут встретиться в определенный день, чтобы отметить годовщину независимости, революции или просто страны, в которой они живут.

Профессиональная идентичность

Это карьера или профессия, частью которой мы являемся и в которой нас сопровождают люди с таким же призванием. Здесь собраны наши знания, ценности, с которыми мы работаем, и возложенные на нас обязанности.

Культурная идентичность

Она определяется с точки зрения культуры, языка и страны происхождения. Это относится к человеку или большой группе людей, разделяющих национальное, культурное и / или языковое наследие, независимо от того, проживают ли они в странах своего происхождения.

Идентичность цивилизационная

Это соотношение себя с историей, развитием, культурой и т.д. своего государства. Формирование понятия — Родина. Формирование данной идентичности является одной из приоритетных целей образования на уровне государства, что также является необходимостью для развития государства.

Групповая и эго идентичность

Непрерывность и устойчивость собственного «Я» и субъективное чувство целостности — эго идентичность.

Чувство принадлежности одной из социальных групп — групповая идентичность.

Обе этих идентичности формируются прижизненно и осознано.

Проявления расстройства

Симптомы болезни проявляются разделением Эго субъекта на несколько абсолютно разных идентичностей. Подобные субличности отличаются половыми, возрастными, национальными характеристиками, обладают различным темпераментом, умственными способностями, жизненными взглядами.

Новообразованные идентичности проявляют собственные характеры, отличаются именами, жестами, походкой, мимикой. Происходят кардинальные перевоплощения, изменяющие даже почерк – у каждого вновь образованного объекта он собственный, неповторимый.

Индивидуальности полностью независимы, даже различаются заболеваниями. Например, одна страдает дальнозоркостью, вторая – обладает отличным зрением, однако проявляет признаки психопатии.

Минимальное количество подобных Эго-состояний – 2, максимальное – неограниченно, иногда достигает сотни. Среднее число альтер-личностей составляет 8–2. Возникшие «персонажи» попеременно, внезапно сменяют друг друга. Провокатором выступает стрессовое событие.

Активизированная субличность обычно не способна вспомнить происходящее до ее очередного появления, не подозревает о существовании остальных идентичностей. Но, при наличии множественных личностей, достигающих десятков, отдельная способна знать о присутствии остальных. Но данная идентичность не является базовой, носящей изначальное имя человека. Базовая тождественность сохраняется, однако уже не является ведущей. Отдельные индивидуальности конфликтуют между собой.

Новые индивидуальности принимают детское и взрослое обличье. Поведение их способно воплощать скрытые желания базовой личности, совершать аморальные поступки, характеризоваться гневливостью, радостью, принимать различные ипостаси.

Первое официальное описание расстройства, совершенное врачом Антуаном Деспином, рассказывает историю болезни маленькой девочки одиннадцати лет. Малышка была частично парализована, мучилась сильными болями, судорогами. Врач описывал якобы трансовое состояние девочки, когда маленькая мученица становилась ангелом. Ангел беспрепятственно прыгал, бегал, плавал, любил пищу, отвергаемую девочкой, просил взрослых исполнять желания малышки.

Пациенты способны слышать разные голоса в голове, переговаривающиеся, спорящие между собой. Субъект воспринимает их как беседу с самим собой, не подозревая, что улавливает переговоры нескольких субличностей.

Количество Эго-состояний способно возрастать. Индивид вырабатывает новые лица, стремясь справиться с определенной ситуацией.

Известная кинокартина «Три лица Евы» иллюстрирует именно подобную ситуацию. Психиатра посетила женщина – обычная, тихая домохозяйка, преданная жена, предъявляющая жалобы на потерю памяти, сильнейшие головные боли. Проводя сеанс, врач замечает внезапные изменения поведения женщины: скромная, верная супруга превратилась в вульгарную, развратную девицу. Вскоре проявилась следующая идентичность: высокоинтеллектуальная, выдержанная, интеллигентная леди. Психиатрические сеансы выявили скрывающиеся лица.

В основе картины лежат реальные события, демонстрирующие жизнь Крис Костнер Сайзмор. Женщина действительно страдала диссоциативным расстройством. Собственному заболеванию Крис посвятила 2 книги.

Интересный факт: контракт для съемок фильма продюсер подписывал со всеми тремя лицами Крис.Три подписи были разными.

Для постановки диагноза «диссоциативное расстройство идентичности» требуются следующие критерии:

- наличие не менее двух независимых Эго-состояний, различающихся коренным образом манерой поведения, восприятием окружающего и отношением к нему;

- попеременное главенствование идентичностей над личностью индивида;

- провалы памяти;

- состояние не вызвано действием внешних факторов – алкоголем, курением, наркотиками, токсическими веществами, иными психическими расстройствами.

Что такое самоидентификация в группе. Теория социальной идентичности

Теория социальной идентичности — теория, описывающая направление индивидуального знания о принадлежности к определенной социальной группе , имеющее эмоциональное и оценочное значение для индивида и его членства в группе. Развитие теории социальной идентичности тесно связано с польским социологом Анри Тэшфелом . Согласно этой теории, осознание человеком его места в социуме базируется на отнесении себя к определенной социальной группе. По мнению Тэшфела, осознание группового членства реализуется посредством ряда сложных шагов: социальной категоризации (осмысление социального окружения как состоящего из различных групп), социальной идентификации (сделанный на основе сравнения выбор группы, в которую «помещает» себя индивид), наконец, собственно социальной идентичности (полного осознания своей принадлежности выбранной группе).

Согласно теории социальной идентичности, социальное поведение человека варьируется в диапазоне от участия только в межличностных отношениях до участия только во внутригрупповых отношениях. Первое определяется личностными характеристиками участников, а также характером отношений между ними. Внутригрупповые отношения отличаются тем, что человек, вступая в данный тип отношений, предстает как член социальной группы, а не как индивид. Безусловно, в реальной жизни поведение человека определяется сочетанием этих двух типов.

Члены социальной группы стремятся к тому, чтобы достичь, а после поддерживать позитивную социальную идентичность этой группы. Позитивная социальная идентичность достигается в результате благоприятной оценки группы в сравнении с релевантными социальными группами.

Так, школьнику, воспринимающему себя членом своего класса, для формирования позитивной социальной идентичности необходимо осознавать, что его класс по каким-то параметрам (успеваемости, спортивным достижениям, дружеским отношениям и т. д.) лучше других классов. Релевантными группами в этом случае являются параллельные классы.

Выделяют несколько стратегий достижения позитивной социальной идентичности. Они сводятся к тому, что индивид может предпринять для улучшения репутации своей группы, а в случае, если барьеры перехода в группу с более позитивной социальной идентичностью невелики, что индивид может предпринять для перехода в эту группу.

Индивидуальная мобильность означает перемещение по социальной лестнице одного человека. Когда барьеры перехода в более «успешную» группу невелики, индивид склонен дистанцироваться от группы и преследовать личные цели, которые могут отличаться от групповых.

Когда барьеры выхода из группы представляются непреодолимыми, члены группы пытаются достичь позитивной социальной идентичности такими способами, как изменение критериев сравнения с другими группами или изменение самого объекта сравнения.

Применяя данную стратегию, участники группы вступают в непосредственную конкуренцию с релевантными социальными группами в форме внутригруппового фаворитизма. Это означает, что, в отличие от стратегии социальной креативности, участники, отдавая предпочтение своей группе, не изменяют критерии сравнения.