Формы и виды отрицания у детей

Многие авторы отмечают, что отрицание у детей сопровождается негативными формами поведения, как защитная реакция на действия взрослых, которые противоречат потребностям ребенка в данный момент времени. Поэтому изучение феноменологии отрицания у детей требует комплексного исследования форм и видов отрицания у детей и изучения поведения родителей, так как проявления отрицания как психологической защиты детей часто обусловлены эмоциональным состоянием взрослых, уровнем их сознательного воспитания и спецификой их требований к ребенку. Ю.Б. Гиппенрейтер отмечает: «Когда ребенку говорят: «Ты сделал это неправильно» или «Ты не должен делать это так», он не знает, как сделать это правильно. Когда ребенка хвалят,? он сразу узнает, что и как делать, и поэтому его путь к цели становится легче и короче… В раннем детстве лучше всего по возможности избегать негативной формулировки замечания, сделанного ребенку. Например, не стоит говорить: «Не клади палец в рот», лучше сказать: «Вынь палец изо рта».

Задачи психолога при обсуждении проблемы отрицания с родителями:

обсуждая с родителями проявление отрицания как формы психологической защиты, важно рассматривать его как сложную, многоаспектную проблему и на этой основе раскрывать психологические механизмы отрицания и его негативные последствия в формировании деструктивного поведения и психологии разрушения.

термин «отрицание» используется во многих науках, что подразумевает его универсальность. Задача психолога состоит в том, чтобы родители поняли сложную природу отрицания, представленную в общей системе гуманитарного знания.

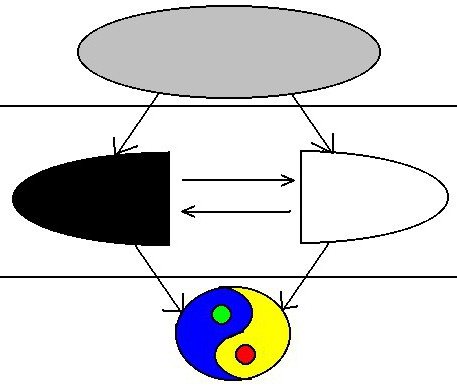

поскольку суть понятия «отрицание» раскрывается в основном законе диалектики «отрицание отрицанием», задача психолога — ознакомить родителей с некоторыми постулатами этого закона во время консультаций:

- Поскольку категория «отрицание» в широком смысле выражает определенный вид отношений, она является необходимым моментом процесса развития. Диалектическое отрицание — это момент связи, с сохранением положительного; всеобщий принцип бытия и познания; основа одного из фундаментальных законов диалектики — единства преемственности в развитии

- С точки зрения психологической науки, если закон «единства и борьбы противоположностей» охватывает источники развития, а закон «перехода количества в качество» — механизм развития, то закон «отрицания отрицанием» выражает развитие в его направлении, форме и результате.

- С точки зрения диалектики, отрицание имеет два взаимосвязанных аспекта: уничтожение, исчезновение старого, отжившего или не соответствующего новым условиям (например, чтобы получить муку, зерно надо размолоть); отрицание чего-либо означает не полное, абсолютное его уничтожение, а сохранение некоторых ценных, положительных моментов (зерно как основа нового растения). Оба процесса происходят одновременно и определяют, с одной стороны, согласованность в развитии, а с другой — самоотречение вещи. Сохранение старого в новом в «снятом», т.е. преобразованном виде, выражается категорией «непрерывности», а не как простое разрушение по принципу «или-или».

Основа понятия

Наиболее серьезный вклад в изучение замещения внес известный ученый-психоаналитик З. Фрейд. Он и его последователи изучали это явление в рамках такой науки, как психология, в психологии и теперь этот термин широко используется.

Фрейд считал, что замещение является процессом, который создала природа для того, чтобы защитить психику человека от нежелательных воздействий. Причем это явление зачастую бывает неосознанным, потому что человек его не понимает, и оно может у него вызывать недоумение. Элементы рассматриваемого нами термина, как считал австрийский психолог, могут проявляться во сне.

Рекомендуем: Механизмы психологической защиты личности

Другой ученый, Н.Б. Березанский, рассматривал замещение как механизм, который имеет две разновидности:

- Замещение потребности.

- Замещение объекта.

Замещение потребности имеет несколько другой принцип. Пожалуй, самым наглядным его примером выступает любовь мужчин к своим автомобилям. Они зачастую тщательно следят за ними, ухаживают, дают им имя и общаются больше, чем со своей супругой. Вторая же форма случается тогда, когда человек не может справиться со своими чувствами и срывает злость на чем-то, что для него не представляет никакой особенной значимости. Например, муж может злиться на свою жену и ударить кулаком в стену, чтобы выместить свою агрессию. Или ученики, обидевшись на учителя, который поставил им плохую отметку, рвут тетрадь или дневник. При этом такое поведение стоит воспринимать именно как замещение, а не как агрессию. Так утверждают психологи.

5 стадий принятия по работам Э. Кюблер-Росс

- Отрицание. Человек отказывается верить в произошедшие перемены. Фактически отрицание проблемы или горя означает, что психика старается изолироваться от этого, как бы притворяясь, что изменений на самом деле не существует.

- Злость. На этой стадии приходит гнев и поиск виноватых. Человек может обвинить в происходящих бедах себя, окружающих или высшие силы. Событие расценивается как несправедливость, чья-то ошибка.

- Торг. Человек пытается договориться, чтобы избежать последствий. Например, он может начать работать на износе, если речь идёт о рабочих неприятностях. Или заключить сделку с Богом, если, например, речь идёт о смерти близких или о каком-то смертельном заболевании. Эта стадия свидетельствует об активных попытках найти выход из положения.

- Депрессия. Она приходит, когда стадия торга не дала результатов. Человек впадает в подавленное состояние, у него появляется апатия, лень, грусть, пессимизм. Его ничто не может порадовать, он полностью захвачен произошедшим событием.

- Принятие. Эта стадия уже свидетельствует о реальной оценке ситуации, о возможном поиске перспектив в новом положении. Человек в принятии понимает, что выбора нет, все пути были испробованы и просто морально готовится к последствиям.

Стадии переживания горя

В психологии выделяют 5 стадий, которые проходит человек, прежде чем принять травмирующую ситуацию, такую, например, как постановка смертельного диагноза. Как выглядят эти стадии:

- Отрицание. Человек не верит в то, что произошло. Надеется на ошибку и ждет чуда.

- Гнев. На этой стадии происходит поиск ответа на вопрос: «Почему это случилось со мной?». Человека начинают раздражать люди, которых не коснулась такая же неприятность. Он ищет виновных или винит всех вокруг.

- Торг. Человек старается «откупиться» от неизбежного. Или в прямом смысле, готов отдать все деньги, только бы исправить ситуацию. Или ищет другие способы «задобрить» судьбу: начинает помогать больным людям, углубляется в религию, совершает бесконтрольные траты.

- Депрессия. Человек измотан непрекращающейся борьбой за жизнь, он теряет надежду, сил бороться не остается. Снижается аппетит. Могут появляться мысли о суициде.

- Принятие. Здесь происходит смирение с происшедшим. Борьба окончена, человек принимает ситуацию как должное.

Эта модель предложена Элизабет Кюблер-Росс, но некоторые ученые пришли к выводу, что не все люди проходят именно эти 5 стадий. Бывают случаи, когда они проживаются в другом порядке или же человек проходит лишь некоторые из стадий

Тем не менее отрицание в таких случаях встречается часто и является важной составляющей процесса принятия неизбежного

Если же стадия отрицания заболевания длительное время не переходит в следующую стадию, человеку нужна поддержка, лечение и помощь психолога.

Специалист помогает выстроить для пациента внутреннюю картину его заболевания, объединить все симптомы и связать их с поставленным диагнозом, адаптироваться к ситуации.

Отрицание обеспечивает удержание от осознания того содержания, которое может нанести непоправимый ущерб психике. Благодаря отрицанию воздействие сильных травмирующих факторов сглаживается, и психика получает дополнительное время для того, чтобы мобилизовать свои ресурсы в адаптации к стрессовым условиям.

Однако если по какой-то причине у личности не активизируются более сложные формы защит, а отрицание оказывается главным, привычным способом реагирования, это нарушает адекватное взаимодействие человека с миром и может быть признаком психического расстройства.

Отрицание – это метод защиты психики, который является очень показательным для психоаналитика, делает картину более ясной и раскрывает множество актуальных проблем.

Чем невротизм отличается от расстройства личности

Расстройства личности характеризуются незрелостью. Такие пациенты нетерпимы и испытывают неконтролируемые эмоциональные состояния, связанные с тревогой, горем после потери, разочарованием, любовью и т. д. Часто эти расстройства сопровождаются слабо развитым сознанием, неприятием жизненных ценностей.

Человек с расстройством личности не критичен к личным эмоциональным реакциям и поведению и плохо осознает, что они социально неприемлемы. Он не испытывает вины и стыда, и при этом преувеличенно наказывает себя за какие-то проступки, в т.ч. воображаемые.

Больные с расстройством личности имеют пожизненную историю сложных межличностных отношений. Жизненный опыт мешает им созревать и развиваться. Цель терапии в таких случаях – обеспечить созревание, осознание и лучшую терпимость к собственному опыту и эмоциям.

Невротическая личность испытывает внутренние конфликты, связанные с конфликтными тенденциями. Попытки их подавить и примирить противоречия приводят к компромиссам с самим собой. Однако чаще компромиссы не дают добиться полного удовлетворения. Невротик переносит эмоциональное напряжение и долго тормозит неприятные чувства, не осознавая сути конфликта. Это приводит к сильным перегрузкам, ощущению беспомощности.

Спиралевидность движения

Материалистическая философия полагает, что развитие происходит благодаря уничтожению определенной части свойств предмета или явления. Согласно теории прогресса, это те качества, которые перестают быть полезными или даже тормозят дальнейшее изменение к лучшему. Закон «отрицание отрицания» в философии говорит нам о том, что свойства, определяющие существование этого предмета в данное время, или формирующие его новые возможности, при этом сохраняются. Что же происходит потом? Двойное отрицание, на первый взгляд, возвращает объект назад. Всякая третья фаза этого процесса формально походит на первую. Но развитие и прогресс приводят к тому, что это возвращение на самом деле представляет собой виток движения на более высокой стадии. Поэтому часто говорится, что отрицание отрицания — это видоизменение по спирали.

Отрицание как защитный механизм

Отрицание – это психологический механизм защиты, при котором человек отвергает, мысли, чувства, желания, потребности или реальности, которые на сознательном уровне не может в себе принять. Другими ловами, отрицание – это когда человек не желает мириться с реальностью. По статистике считается, что почти 90% обмана происходит именно в таком состояние.

Отрицание, когда человек пытается избежать какой-либо новой информации, которая несовместима с положительным представлением о себе, которое уже сложилось. Защита проявляется в том, что происходит игнорирование тревожной информации, человек как бы уклоняется от нее. Информация, которая противоречит установкам личности, не принимается вообще. Зачастую механизм защиты отрицание используется людьми, которые очень внушаемы, и очень часто преобладает у людей, которые больны соматическими заболеваниями. В таких случаях уровень тревоги можно снизить путем изменения восприятия человеком среды, которая его окружает

Правда, это очень опасное положение, так как при этом, когда отвергается какие- либо определенные аспекты действительности, больной может начать достаточно сильно и категорично сопротивляться важному для жизни лечению. Люди, у которых ведущим механизмом психологической защиты является отрицание, достаточно внушаемы, самовнушаемы, у них проявляются артистические и художественные способности, зачастую отсутствует самокритика, а так же у них очень богатая фантазия. В крайних проявлениях отрицание у людей проявляется демонстративность поведения, а в случае патологии – начинается истерия или бред

В крайних проявлениях отрицание у людей проявляется демонстративность поведения, а в случае патологии – начинается истерия или бред.

Зачастую психологический механизм защиты отрицание по большому счету характерен для детей (они думают, что если закрыть голову одеялом, то все вокруг перестанет существовать). Взрослые люди очень часто применяют механизм отрицание как защиту от кризисных ситуаций (болезнь которою невозможно вылечить, мысли о приближение смерти,либо потеря близкого человека).

Примеров отрицания можно привести много. Большинство людей боятся различных серьезных заболеваний и начинают отрицать наличие у себя даже самых явных симптомов какой -либо болезни только для того, чтобы не обращаться к врачу. А болезнь в это время начинает прогрессировать. Также этот защитный механизм начинает срабатывать, когда один человек из семейной пары «не видит» или попросту отрицает проблемы, которые есть в супружеской жизни, и данное поведение зачастую приводит к разрыву отношений и краху семьи.Люди, которые прибегают к такому психологическому механизму защиты как отрицание — просто игнорируют болезненную для себя реальность и ведут себя, так как будто они не существуют. Очень часто такие люди считают, что у них нет проблем, так как они отрицают присутствие трудностей в своей жизни. Зачастую такие люди имеют завышенную самооценку.

Негативное влияние отрицания

Из описания выше становится понятно, что отрицание, как защитный механизм, эффективен только на коротком промежутке времени. В первые минуты какого-либо события это защищает нас от шока, взрывного стресса и состояния аффекта. Проблемы начинаются, когда психика злоупотребляет этим инструментом и применяет его там, где это абсолютно неуместно.

Во-первых, отрицание не способно изолировать от события. Как в старой шутке про суслика, ты его не видишь, но он есть. Смерть близкого, предательство или иная тяжёлая информация существует, от неё не спрятаться не скрыться. Но многие люди пытаются, и даже при наличии всех доказательств продолжают настаивать на том, что это не так.

Ярче всего это проявляется в отношениях. Например, девушка совершенно отчётливо видит равнодушие, пренебрежение, неуважение, акты предательства и другие негативные сигналы от партнера. Но признать это боится, потому что тогда придётся заканчивать отношения, снова кого-то искать или мириться с одиночеством, да и вообще, сознаться в своей неизбирательности. Ведь это чудо в перьях она полюбила.

Для психики это травмирующий элемент, за которым последует череда действий. Энергозатратных и очень ресурсных. Кому всё это надо? Поэтому намного проще использовать отрицание подкрепленное идеализацией.

Да, он лежал с ней в одной кровати, это подруга видела, но скорее всего она врёт, к тому же он просто лежал, не изменял мне, наверное… Добавляем сюда несколько плюсов парня, например он весёлый. Блюдо готово — девушка в упор не видит объективную реальность. Переубедить её не получится, ей так проще жить. Но рано или поздно, ей придётся столкнуться с фактом, невозможно изменить реальность..

Во-вторых, поведение всегда имеет фундамент и в основном базируется на способности качественно обработать внешние сигналы, а затем адекватно переместить эмоции в действия. Образно говоря, человек оказался в очень опасном месте и за ним бежит хищник

Признать этот факт крайне важно, потому что возникшие эмоции будут трансформированы в активность и вот тут важный момент

Если мы адекватно оценили случившееся и не разорвали цепочку реакций, то примем правильное решение. Затаиться, если зверь нас не видит или убежать, если есть куда. В случае физического преимущества на нашей стороне, мы можем вступить в схватку.

Отрицание в данном случае приведет к фатальным последствиям. Нельзя просто не поверить в атаку льва, нас это не спасёт. Но именно это происходит при ошибочном применении защитного механизма. Как в случае с проблемными отношениями, человек игнорирует угрозу, ищет отговорки и оправдания, только это не спасает его от реальности.

Если принять сложившуюся ситуацию, то реагировать мы будем на неё.А если отказаться это делать, то пребывание в собственном мире приведет к заблуждению. Наши действия и поступки будут неадекватны обстановке, а значит неизбежно произойдёт столкновение с новыми проблемами. Ведь если за вами гонится лев, а вы продолжаете поедать мороженое, то быть беде. Розовые очки бьются стёклами внутрь..

Стадия гнева

В среднем стадия отрицания длится от одного до трех месяцев. После этого человек переходит на вторую ступень — гнев. Эта фаза характеризуется мотивированной или немотивированной злостью — на себя, окружающих, мир, политиков и так далее. Она связана с тем, что осознавшему все человеку нужно выплеснуть эмоции. А самая простая и доступная из них — агрессия.

Переход от отрицания к гневу, с одной стороны, означает, что человек сделал шаг вперед на пути принятия ситуации. С другой, если он не умеет направлять свою агрессию в мирное русло, это приводит к тому, что он начинает срываться на окружающих. И не все из них готовы к такому повороту событий.

Как итог человек может потерять работу и близких, что в свою очередь приведет к новым потрясениям и новым поводам для гнева. Это замыкает круг, озлобляет человека и приводит к зацикливанию на гневе и агрессии. Если же зацикливания не происходит, то стадию гнева быстро сменяет торг.

Важно! Держать злость в себе может быть опасным для физического здоровья. Лучше не держать такие эмоции в себе и не подавлять их, а научиться экологичным способам их проявления.

Отрицание в естественных языках

В естественном языке в зависимости от местоположения различают внешнее и внутреннее отрицание. Внешнее (пропозициональное) отрицание служит для образования сложного высказывания из другого (не обязательно простого) высказывания. В нём утверждается отсутствие положения дел, описываемого в отрицаемом высказывании. На основании классического понимания истинности как соответствия действительности это означает, что в случае истинности отрицаемого высказывания отрицающее его высказывание будет ложным и наоборот. В естественном языке отрицание обычно выражается оборотом «неверно, что…», за которым следует отрицаемое высказывание. Внутреннее отрицание входит в состав простого высказывания.

Различают отрицание в составе связки (отрицательная связка) и терминное отрицание.

Отрицание в составе связки выражается с помощью частицы «не», стоящей перед глаголом-связкой (если он имеется) или перед смысловым глаголом. Оно служит для выражения суждений об отсутствии каких-то отношений (связей) или для образования отрицательной предицирующей связки в составе категорических атрибутивных суждений.

Терминное отрицание используется для образования негативных терминов. Оно выражается через приставку «не…» или близкие ей по смыслу. Если сопоставить термину множество предметов, которые он обозначает, то отрицательному термину будет соответствовать дополнение к отрицаемому термину на некотором универсуме рассмотрения. Таким образом, с терминным отрицанием ассоциирована операция взятия дополнения. Последнее можно распространить и на другие виды отрицания, если соотнести с произвольным высказыванием множество ситуаций (возможных миров и так далее), в которых оно истинно.

Реактивные образования

Это поведение, прямо противоположное желаемому. Классический пример – мальчишеские подростковые «ухаживания» за девочками, сводящиеся к тому, чтобы побольнее стукнуть, дернуть за косичку, и т.д. Это связано с тем, что в подростковой среде нежность воспринимается как нечто постыдное. Поэтому мальчики стараются свести свое проявление чувств к действиям, по их мнению, полностью противоположным ухаживаниям.

Для разрешения внутреннего конфликта человек обычно применяет сразу несколько защитных механизмов. Но все они служат одной цели: сохранить целостность представлений о себе и о мире.

Проявляется ли этот закон в иных сферах?

Поскольку материалистическая диалектика основана на том, что ее принципы действуют как в познании и мышлении, так и в бытии (в том числе и общественном), то это положение распространяется и на закон «отрицание отрицания». Примеры из жизни разделяющие ее философы приводили из разных областей наук. Например, из биологии. Отмирание и возникновение кровяных клеток, которое происходит каждый день в нашем организме, представляет собой отрицание и возрождение предыдущих форм. Смена вкусовых и стилевых предпочтений в музыке, искусстве и культуре часто происходит по спирали, с возвращением к старому, но уже на новом уровне. Поэтому так часто моден стиль ретро. Дети являются отрицанием родителей, и в то же время продолжением их. К тому же диалектический материализм предполагает формационный подход к развитию общества. Он доказывает, что исторический процесс тоже является спиралевидным и поступательным. Смена формаций — это одновременно и отрицание предыдущей, и преемственность. «Снятие» же противоречий может произойти путем эволюции или же насильственной смены строя.

Эмоциональная регуляция у людей с алекситимиией

Основные закономерности эмоциональной регуляции можно представить на четырех моделях связей:

- Модель 1. Наиболее типичная — один из критериев целостного, зрелого эго, составляющего основу социально адаптированной личности. Возбужденная эмоция сопровождается восприятием. Восприятие также включает в себя когнитивные оценки причин и обстоятельств, сопровождающих эти переживания. Благодаря когнитивным оценкам контролируются эмоции, модулируется их интенсивность. Осознание пережитых чувств и опыт дают возможность выбора типа поведения, делая человека независимым от сиюминутного эмоционального импульса. Поведение согласуется со структурой личности, приспосабливается к ситуации и закрепляет стандарты. Структура здорового эго поддерживает гармонию эмоций, когнитивной составляющей и поведенческих реакций. Пример: здоровый человек, которого оскорбили, описывает свое состояние как обиду, а состояние обидчика как злость. При этом он объясняет свое поведение примерно так: «Я не стал связываться, потому что это бессмысленно».

- Модель 2. Звенья схемы сокращаются. С эмоцией происходит осознание ее происхождения и знание о причинах, вызвавших эту эмоцию, но без элемента более полного когнитивного развития, контролирующего поведенческие реакции. Это в свою очередь приводит к импульсивным действиям. Эта модель распространяется на людей, склонных к неконтролируемым вспышкам злости, к смене настроения. В паттерне отсутствуют оценочные процессы, регулирующие поведенческие реакции. Пример: человек с таким эмоциональным статусом, которого оскорбили, описывает свое состояние как: «Я разозлился и высказал все, что думал».

- Модель 3. Эмоция проявляется в виде неопределенного, недифференцированного по раздражителю ситуации напряжения, вызванного состоянием физиологического возбуждения разной интенсивности. Ситуация не сопровождается осознанием появления эмоций и их причинах. Поведение – реакция на ситуацию, но без мотивировки эмоций. Таких людей считают равнодушными и черствыми. Больной описывает свое состояние, например так: «Я не знаю, почему я злюсь».

- Модель 4. Патология. Понятие о наличии эмоционального раздражителя слабы. Это может быть связано с нарушениями эмоциональной сферы, возникающими, например, у людей после обширной черепно-мозговой травмы.

Что касается модели 3, характерной для людей с алекситимией, то о ней стоит поговорить подробнее. Физиологические реакции, провоцирующие такое состояние, имеют разную интенсивность. Если они значимы, эго справляется с ними по-разному:

- Тип 1. Напряжение переносится на соматические симптомы. Эмоциональный стимул получен, он вызывал возбуждение, но не было осознания испытываемых эмоций. Возбуждение выразилось соматически. Это классический конверсионный или психосоматический симптом.

- Тип 2. Напряжение накапливается, и следующая нервирующая ситуация, становится триггером насильственной поведенческой реакции, неадекватной стимулу. Человек ведет себя импульсивно по непонятным для себя и окружающих причинам. Не контролируя свое поведение, больные реагируют на накопившийся груз агрессивным образом. Выдержка из признания отца:

У одного и того же человека могут появиться реакции 1 и 2 типа.

Выводы

Алекситимической личности сложнее достигать высокого уровня качества жизни из-за низкой приспособляемости, склонности к социальной изоляции, наличия рисков развития патологий соматического и психического характера.

Так как алекситимия — относительно постоянная черта, больным рекомендуется участвовать в психотерапии, углубляющей осознание переживаемых эмоциональных состояний и изменяющей модель межличностного поведения.

К сожалению, больные с алекситимией не чувствуют необходимости в лечении. Поэтому обратиться к психотерапевту за помощью должны члены семьи.

Результаты исследований таких пациентов показывают, что при грамотной терапии скорость прогрессирования патологии снижается.

Таким пациентам показаны когнитивно-поведенческие методы и групповые занятия. Психотерапия должна быть направлена на реальные, текущие события, являющиеся стимулом для эмоциональных переживаний. Со временем удается научить больных выражать эмоциональные состояния, отличая их от соматических ощущений.

Как показывает практика, опытные врачи, контактирующие с пациентом, жалующимся на несуществующие симптомы заболевания, предполагают наличие алекситимии, признавая ее влияние на соматику, и направляют пациента к психотерапевту.

Источники

- Тейлор Г.Д.: Последние разработки в теории и исследованиях алекситимии. 2000;

- Donges US, Suslov T: Алекситимия и автоматическая обработка эмоциональных раздражителей: систематический обзор. 2017;

- Йекта М., Бешарат М.А., Рокнольдини Е. Объяснение алекситимии с точки зрения личностных измерений в выборке общих популяций. Социальные и поведенческие науки 2011;

- Uziałlo J: Оценка выбранных параметров алекситимической личности. 1999;

- Яковская Е.: Алекситимия как объяснение расстройств в социальных отношениях у детей и взрослых.2011;;

- Валкамо М., Хинтикка К., Хонкалампи К и др.: Алекситимия у больных ишемической болезнью сердца. 2001;

- Лоас Г., Баэлде О., Веррье А.: Взаимосвязь алекситимии и зависимым расстройством личности: размерный анализ. 2015;

- Билотта Э., Джакомантонио М., Леоне Л. и др.: Алекситимичность: необходимость или удобство, негативная эмоциональность, избегающие копинг-взаимодействия и алекситимия. 2016;

- Ирвин Х.Д., Мелбин-Хелберг Е.Б.: Алекситимия и диссоциативные тенденции. 1997;

- Luminet O, Bagby M, Taylor GJ: Оценка абсолютной и относительной стабильности алекситимии у пациентов с сильной депрессией. 2001.