Дилемматические аргументы

Иногда дилемма используется как риторический прием . Его выделение в качестве учебного материала приписывается Гермогену Тарсскому в его работе « Об изобретении»

. К. С. Пирс дал определениедилемматического аргумента как любого аргумента, основанного на исключенном середине .

В логике

В логике высказываний , дилемма

применяется к группе правил вывода , которые сами по себе действует , а не ошибочны. У каждого из них есть три предпосылки, включая конструктивную дилемму и деструктивную дилемму . Такие аргументы могут быть опровергнуты, если показать, что дизъюнктивная посылка – «рога дилеммы» – на самом деле неверна, поскольку представляет собой ложную дихотомию. Вас просят принять «А» или «Б», но ответьте, показывая, что это еще не все. Успешное опровержение этой предпосылки называется «бегством через рога дилеммы».

В философии

Дилемматические рассуждения были приписаны Мелиссу Самосскому , философу- досократу, чьи работы сохранились фрагментарно, что делает происхождение этой техники в философии неясным. Он был основан Диодором Кроносом (умер ок. 284 г. до н. Э.). Парадоксы Зенона Элейского были описаны Аристотелем в форме дилеммы, но это могло соответствовать тому, что Платон сказал о стиле Зенона.

Таблица непредвиденных обстоятельств включения (или отключения) сигнала тревоги при возможном землетрясении

Моральные и этические дилеммы

В случаях, когда два моральных принципа кажутся несовместимыми, актер сталкивается с дилеммой в отношении того, какому принципу следовать. Этот вид морального исследования приписывается Цицерону в третьей книге его De Officiis . В христианской традиции казуистики подход к абстрактному ранжированию принципов, введенный Бартоломе де Медина в XVI веке, запятнан обвинением в слабости , как и сама казуистика

Другой подход, имеющий юридические корни, состоит в том, чтобы акцентировать внимание на конкретных особенностях, имеющихся в данном случае, иными словами, на точном построении дилеммы

В законе

В области права Валентин Джойтнер утверждал, что термин «правовая дилемма» может использоваться в качестве художественного термина для описания ситуации, когда субъект права сталкивается с двумя или более правовыми нормами, которые субъект права не может одновременно соблюдать.

Примеры включают противоречивые контракты, в которых один пункт прямо отрицает другой пункт, или конфликты между фундаментальными (например, конституционными ) правовыми нормами. Докторская диссертация Лейбница 1666 года De casibus perplexis

(Загадочные случаи) представляет собой раннее исследование противоречивых правовых условий. Во внутреннем законодательстве утверждалось, что Конституционный суд Германии столкнулся с правовой дилеммой при определении в связи с судебным разбирательством, касающимся Закона о авиационной безопасности Германии , может ли государственный служащий умышленно убить невинных гражданских лиц, сбив угнанный самолет, который в противном случае врезались в футбольный стадион, погибли десятки тысяч человек.

В международном праве было высказано предположение, что Международный Суд столкнулся с правовой дилеммой в своем Консультативном заключении по ядерному оружию 1996 года . Перед ним встал вопрос о том, должно ли в чрезвычайных обстоятельствах самообороны иметь приоритет право государства на самооборону или общий запрет международного права на ядерное оружие .

Что такое дилемма?

Слово Dilemma берёт свои корни из латинского языка. Состоит это понятие из двух слов: di (два) и lemma (суждение, мнение, возможность). То есть дословно его можно перевести как «двойная возможность» или «двойственное мнение».

Происхождение слова «дилемма» основано на ситуации выбора одного из двух. Но есть же выбор и из большего количества вариантов, скажете вы и будете абсолютно правы. Такие ситуации получили соответствующие названия: трилемма, полилемма и так далее. Однако нам всем более знакомо именно слово дилемма, так как оно чаще всего используется в повседневной жизни.

На самом деле дилемма – это даже не выбор, а некий разбор предпосылок. С научной точки зрения, в дилемме не отдаётся большое значение выбору. Здесь рассматриваются именно проблемы предпосылок. Но так как они обе ведут в одну сторону, выбор не имеет значения в принципе.

Рассмотрим классический пример: существует мнение А и мнение Б. Оба мнения ведут к результату В. Возникает дилемма: какое из мнений будет наиболее верным? Здесь не рассматривается вопрос: что выбрать, а идёт разбор мнений и предпосылок на выявление наиболее верного результата.

Неважно, что вы выберете в спорной ситуации. Результат в итоге будет один и тот же

Иными словами, дилеммой называют ситуацию или-или с единым результатом. Вопросы дилеммы могут затрагивать очень тонкие аспекты жизни.

Например, по кодексу чести самурая – бусидо, умереть на поле боя считается большой честью. Если воин в ситуации или жизнь, или смерть, выберет первое, то исход не будет отличаться от смерти. Выбрав жизнь, он обрекает себя и свою семью на вечный позор. Выбрав жизнь, он по факту выбирает смерть, только немного другую

Таким образом, в дилемме нет важности выбора. Есть важность верности мнения или предпосылки.

Что такое дилемма? Определение простыми словами можно найти в словаре. Там указано, что дилемма – это выбор между двумя взаимоисключающими предпосылками или умозаключениями. Или проще говоря: когда третьего не дано. Так или иначе, дилемма – это всегда выбор. Выбор в дилемме может быть:

- Важным;

- Мнимым;

- Неважным;

- Очевидным;

- Осознанным;

- Неосознанным.

Вы можете до бесконечности рассуждать о важности выбора, но рано или поздно его придётся сделать. В мире каждый день люди сталкиваются с дилеммой, когда им необходимо совершить выбор из двух

Это затрагивает практически все сферы жизни человека:

- Спорт;

- Работа;

- Бизнес;

- Музыка;

- Образование.

Вопрос выбора также затрагивает духовные сферы, заставляя определяться с религиозными взглядами и мироощущением.

Как решить

Любое решение дилеммы – это поиск наиболее безопасного варианта из двух либо объединение их в нечто наподобие компромисса. Чтобы прийти к этому, нужна внутренняя работа человека с самим собой.

Можно действовать по такому алгоритму:

1. Сформулировать, в чём состоит дилемма.

2. Собрать и проанализировать известную информацию со всех сторон.

3. Поискать другие варианты, кроме двух противоположных и очевидных. Проверить каждое найденное решение на:

- правильность (по личной нравственной шкале);

- полезность;

- моральность;

- законность.

4. Из списка решений исключить совершенно неприемлемые варианты.

5. Методом исключения оставить что-либо одно.

6. Проверить выбранное решение тремя способами:

- представьте, что вы так поступили; что чувствуете, хочется ли сделать всё иначе;

- представьте, как принятое решение повлияет на вашу семью;

- вообразите реакцию своего социального окружения (друзей, коллег, соседей, знакомых); сможете ли вы это пережить?

8. Привести обоснование принятого решения (что оно вам даст или от чего спасёт).

9. Проанализировать негативные последствия, к которым может привести принятие этого решения.

Консервация интеллекта

Жизненный опыт человека можно рассматривать как информационный блок, который в теории может быть перезаписан на внешний носитель. Мысль о консервации интеллекта не раз появлялась в научно-фантастическом кино. Например, в короткометражном фильме «Последние минуты Карла Бранта» ученого-нейробиолога находят мертвым в его доме, и в ходе расследования выясняется, что он успел создать технологию копирования человеческой памяти на жесткий диск. Если такой диск подсоединить к специальному устройству, голова человека возникает перед исследователями в цифровой форме. «Я не мертв. Я здесь, — говорит новый Брант. — Мое тело — просто тело. Вот настоящий я».

Идея сохранить себя для грядущих поколений уже не раз приходила в голову людям. Раньше чаще говорили о заморозке: в России, например, работала , которая специализировалась на сохранении тел и мозга (стоимость нейросохранения составляла 12 тыс. $). Однако с развитием компьютерных технологий сами ткани как носитель могут оказаться не нужны, — во всяком случае, если речь идет о консервации данных, а не об «оживлении». Тогда, как это часто бывает, доступ к услуге первыми получат самые богатые. Нужно ли будет выделять бесплатную квоту, и если да, то для кого? Как провести отбор, если необходимо это сделать, и как определить ценность того или иного интеллекта?

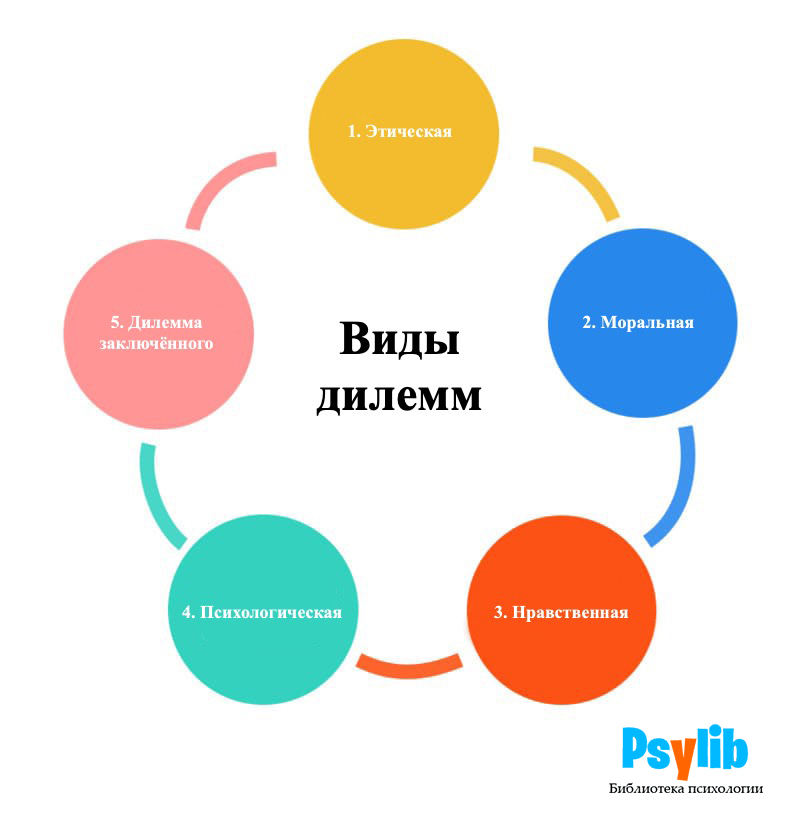

Виды дилемм

В зависимости от того, какую сферу жизни затрагивает проблема выбора, дилемма приобретает определённую направленность. Принято считать, что существует пять основных видов дилемм:

1. Этическая.

2. Моральная.

3. Нравственная.

4. Психологическая.

5. Дилемма заключённого.

Они все сводятся к выбору взаимоисключающих предпосылок. Отличием служит только принадлежность выбора. Рассмотрим по порядку значимости.

Дилемма в психологии представлена взаимоисключающими выборами. Человек на протяжении всей своей жизни будет сталкиваться с вопросами психологического выбора или-или. Этот вопрос может возникнуть в практически любой ситуации, когда необходимо преодолеть себя.

Чаще всего, человек этот выбор делает неосознанно, на подсознательном уровне. Но в любом случае человек будет полностью осознавать последствия своего выбора. Это может проявляется различными эмоциями:

- Гневом;

- Стыдом;

- Грустью;

- Уверенностью в себе.

Так или иначе, дилемма в вопросах психологии человека поднимается очень часто. Человек даже может не осознавать, что перед ним встал выбор. Но в любом случае он его совершит.

Этическая дилемма также относится к психологическому выбору. Но здесь вопрос стоит во взаимодействии людей между собой. Выбор чаще всего представлен вопросом отношения одного человека к другому либо в определении конкретного поступка. Этот вопрос может затрагивать нравственные и моральные ценности.

Однако обычно он характеризуется в рамках допустимого в определённом круге поведения. Этическая дилемма может возникнуть при взаимодействии двух различных социальных групп либо в профессиональном отношении: специалист-клиент.

Обычно выбор в этической дилемме заключается с условием принятия правил игры. В этом случае вы либо действуете в замкнутой системе в соответствии с правилами, либо без их учёта.

Для решения этической дилеммы может использоваться дилемма заключённого, теория игр. Дилемма заключённого – это теория, в соответствии с которой игроки не будут взаимодействовать друг с другом, даже если это в их интересах. Её ещё называют дилеммой узника.

Это фундаментальная позиция из теории игр. Сама теория описывает правила поведения игроков в замкнутой системе (игре). Это справедливо к любой замкнутой системе с чётко установленными правилами и набором возможных действий.

Теория игр может математическим образом описать практически любую ситуацию и предсказать её развитие. Дилемма заключённого в этой теории необходима для описания поведения двух игроков из разных команд, представляющих разные интересы, но имеющие общую цель. Суть такова: игроки из разных команд отдадут выбор предательству, а не сотрудничеству, даже если последнее приведёт к общей выгоде.

Игроков в этой системе интересует лишь их собственная выгода. Поэтому сотрудничество для игроков рассматривается как недопустимое, ввиду выгоды оппонента.

Для решения дилеммы заключённого можно рассмотреть моральные дилеммы. Моральная проблема – это выбор между действиями согласно установленным правилам или сопротивлением системе. Эта дилемма очень похожа на этическую. Однако если при этической дилемме выбор делается между тем, играть по правилам или без них, то моральная предполагает, что правила уже приняты, но для выполнения действия необходимо через них переступить.

Есть особый вид дилеммы – нравственный. Нравственная дилемма – это принятие выбора в соответствии с личными предпочтениями. То есть, когда перед человеком встаёт выбор: поступить, как нравится или как нужно. Часто нужно в этом вопросе определяется навязанными правилами игры. С другой стороны, нравственность определяется как часть правил, только более приемлемых для конкретного игрока. Иными словами, нравственная дилемма – это выбор между «хочу» и «надо».

Для лучшего понимания видов дилемм и их взаимосвязи предлагаю рассмотреть каждую на примерах из жизни.

Дилемма — это…

Согласно большинству академических словарей:

дилемма – это довод, положение, предположение или особая форма умозаключения, ограниченная лишь двумя взаимоисключающими посылками (то есть выбор, когда «третьего не дано»).

Об этом непосредственно говорит и само происхождение слова dilemma, обусловленное слиянием двух греч.основ – «diz» и «lemma» («двойной, дважды» и «возможность, предложение, посылка»).

В широкоупотребительном смысле под дилеммой подразумевают ситуацию, которую можно разрешить только одним из двух возможных способов, и оба одинаково проблематичны или нежелательны.

Тогда выбор осуществляется по принципу «наименьшего зла». Вот в этом нюансе и заключается неточность употребления этого слова: не выбор из просто двух решений, а выбор, так сказать, из двух зол.

В еще более густые дебри нас заводит формальная логика, которая называет леммами условно-разделительные (или противоположные) умозаключения, выступающие в роли доводов, суждений или доступных решений.

При этом непосредственно разделительная посылка может содержать как две составляющих – и тогда речь идет о дилемме, – так и три (трилемма) или больше (полилемма) составляющих.

Интересно, как этот сегмент аналитической науки преподносит определение дилеммы. Здесь по-прежнему имеет место ограниченность двумя вариантами, но выбору между ними придается крайне несущественное значение.

Получается примерно так: поскольку каждый из вариантов ведет к одному и тому же заключению, выбор между A и B, независимо от значения каждого из них, абсолютно не важен.

«Нейронет» под присмотром спецслужб

Два года назад группе американских исследователей удалось доказать, что взаимодействие «от-мозга-к-мозгу» (brain-to-brain interface) — вполне реальная вещь. Контакт наблюдался у двух животных, у двух людей и даже у человека и лабораторной крысы. Для передачи сообщения потребовался электроэнцефалограф (он позволяет записывать электрические сигналы мозга) и аппарат транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС), который выборочно повышает активность коры с помощью коротких магнитных импульсов. А в другом университете ученые также использовали транскраниальный фокусированный ультразвук (transcranial focused ultrasound, или FUS), способный модулировать нейронную активность в нужных зонах, и интерфейс для перевода электрических импульсов мозга в компьютерные команды.

Технологическая «телепатия» позволяет трансформировать и передавать сигнал, возникающий в результате синаптической передачи — процесса движения между нервными клетками веществ, вызывающих в них вспышки электрической активности. В будущем эта технология, возможно, позволит нам обмениваться телепатическими сообщениями с помощью носимых гаджетов, причем эти сообщения будут передаваться напрямую от мозга к мозгу. Такой «нейронет» наверняка окажется под наблюдением спецслужб, как это произошло с интернетом. Кроме того, наверняка найдутся хакеры, которые смогут его взломать. Стоит ли развивать технологию, которая позволит непосредственно влиять на наши умы? Это, конечно, большой вопрос.

Иконки: 1) Simon Child, 2) TNS, 3) Aha-Soft, 4) Alex Kwa, 5), 6) Luis Prado, 7) Iconathon — from the Noun Project.

Ставка Паскаля

Блез Паскаль был эрудитом, известным своими достижениями в математике, автором одной из самых известных философских и теологических дилемм.

Его дилемма, ставка Паскаля, имеет отношение к существованию монотеистического Бога, как и в случае с загадкой Эпикура, только здесь Паскаль защищает веру в его существование. Он предполагает, что с вероятностной точки зрения вера в Бога предпочтительнее неверия в него.

Для него, даже если существование Бога было ничтожной вероятностью, простой факт веры в Него и в то, что Бог существует, означал бы огромную выгоду, вечную славу в обмен на действие, требующее небольших усилий.

В основном он формулирует это так:

- Вы верите в Бога: если он существует, вы выиграете вечную славу.

- Верить в Бога. Если его нет, вы ничего не выиграете и не проиграете.

- Вы не верите в Бога. Если его нет, вы ничего не выиграете и не проиграете.

- Вы не верите в Бога. Если он существует, вы не заслужите вечную славу.

Когда обвинять, а когда прощать?

В отношении вышеупомянутой дилеммы иногда возникает ситуация, когда кто-то делает нам что-то плохое. Вот тогда, Пройдя через различные чувства, мы должны решить, прощать или продолжать обижаться, обвиняя этого человека в том, что он сделал, даже если это было случайно или без осознания последствий своих действий.

Этот очень приземленный философский вопрос на протяжении всей истории широко обсуждался, особенно в ситуациях, когда люди, сильно пострадавшие, например, пережившие Холокост, прощали тех, кто причинил им боль, в данном случае нацистских чиновников.

Это верно? Можно ли прощать, несмотря на нанесенный ущерб? Являются ли вина и обида отрицательными, но необходимыми эмоциями? Плохо ли просто иметь обиду?

Конечно, вина и прощение — два фундаментальных аспекта в нашей культуре и в наших отношениях с учреждениями, что, к сожалению, часто можно увидеть сегодня, когда правительство управляет кризисом в области здравоохранения. Справедливо ли обвинять наших правителей в том, как все сложилось?

Аборт по генетическим показаниям

Сегодня на ранних сроках беременности можно провести скрининг для выявления у плода синдрома Дауна и дефекта заращения невральной трубки (ДЗНТ). ДЗНТ приводит к возникновению spina bifida — расщепления позвоночника, которое можно исправить хирургическим путем, — и анэнцефалии, то есть, к отсутствию костей черепа, кожи и тканей головного мозга, которое уже никак исправить нельзя. И если в случае с синдромом Дауна ребенок может прожить полноценную жизнь, то в случае с анэнцефалией он нежизнеспособен, так что беременность может быть прервана по медицинским показаниям.

Вполне возможно, в будущем список пренатальных анализов расширится. Их будут проводить за счет исследования генетического материала, так что родители получат шанс определить вероятность возникновения у ребенка серьезных заболеваний, например, агрессивного рака или шизофрении в тяжелой форме. Приведет ли это к росту числа абортов? Вероятно, да. Когда в Китае была развернута демографическая программа «Одна семья — один ребенок», и многие семьи стали стремиться родить сына, а не дочь, возможность определить пол зародыша позволяла избавиться от нежелательных девочек. С развитием технологий классическая дилемма «Может ли беременная женщина распоряжаться собственным телом или каждая жизнь священна?» обретает новые измерения: будет гораздо сложнее определить, кому стоит дать шанс.

Проблема зла Эпикура

Эпикур Самосский (341 г. до н.э. — 270 г. до н.э.) был греческим философом, который предложил проблему зла. Это загадка, ставшая одной из величайших философских дилемм в истории..

Любопытным в проблеме зла является тот факт, что Эпикур, живший до Христа, очень хорошо определил проблему веры в христианского Бога, что-то действительно призрачное.

Загадка Эпикура исходит из того, что многие религии его времени были монотеистическими, как и христианство, которое еще не появилось. В большинстве этих религий образ Бога — это всемогущее, всеведущее и всемогущее существо. Поэтому Бог может все, все знает и всегда делает добро.

Учитывая все это, Эпикур задается вопросом, как возможно существование зла, если Бог соответствует этим характеристикам.

Принимая это во внимание, мы сталкиваемся с дилеммой:

- Зло существует, потому что Бог хочет предотвратить его, но не может.

- Зло существует, потому что Бог хочет, чтобы оно существовало.

Либо Бог не всемогущ, либо Он не всемогущ, либо Он тоже. Если Бог может и хочет уничтожить зло, почему бы не устранить его? И если Бог не может устранить зло и, главное, не хочет этого, то зачем называть это Богом?

Постконвенциональный уровень (10-15% населения)

Человек приходит к своим собственным правилам, не зависящим от остальных. Приходит понимание, что если законы, диктуемые обществом идут вразрез с личным пониманием правил и законов, то стоит следовать своим собственным суждениям, избегая общественных порядков. Мало, кто готов мыслить критически и доходить до этого уровня.

Стадия 5. Общественный контракт и личные права:

несмотря на понимание существования законов “для общего блага”, иногда необходимо нарушить общественные правила, чтобы помочь человеку. Например, в приведенной выше дилемме Хайнца оправдают, потому что он нарушал закон исходя из благих намерений.

Стадия 6. Универсальные принципы:

на этой стадии у человека развиваются свои собственные моральные принципы, которые он применяет по отношению ко всем остальным. Эти принципы не зависят от навязанных законов. Их основание – решение самого индивидуума, что так поступать правильно.

В данной теории конечно не все гладко: и ситуации выдуманы, и примеры могут быть необъективны (как говорят кртитки теории). Однако, нам как учителям эта теория может быть полезна в первую очередь потому, что учитель – это не только специалист, преподающий предмет, но и воспитатель, развивающий студентов с разных сторон, в том числе и с моральной. Поэтому для нас представляется несколько вариантов использования данного эксперимента:

- использовать историю для сторителлинга, останавливаясь на кажой из “развилок” и обсудить все варианты, устроив дискуссию после окончания выполнения задания;

- использовать действия истории ка основу для ролевой игры (Хайнц и аптекарь, Хайнц и полицейский, Хайнц в суде);

- придумать алтернативную концовку;

- обсудить другие варианты развития событий;

- задавать друг другу вопросы, придумывать дополнительные вопросы;

- придумать похожую историю;

- подготовить студентов к написанию эссе о морали;

- понять, как ваши студенты относятся к правилам, готовы ли они правила создавать, нарушать, следовать им, таким образом можно диагностировать возможные надвигающиеся поведенческие проблемы в классе.

Поделиться ссылкой:

Этические дилеммы

Сначала немного занудства. Но его будет совсем чуть-чуть. Надо же разграничить понятия. Итак, этика – это наука о морали и нравственности. Первый термин имеет два толкования: во-первых, как внутренняя характеристика личности, развитости ее нравственных качеств (правдивости, честности, благородства), во-вторых, как совокупность моральных норм, правил, принятых в обществе. По другим данным, мораль – это внешние установления социума, а нравственность – оценка внутреннего мира личности. Иногда под этикой понимают правила и установления определенной социальной группы (этика той или иной профессии, субкультуры) или учения (христианская этика, буддийская этика).

Важнее то, что в живом русском языке подобное разграничение отсутствует. То есть этическую дилемму можно назвать нравственной или моральной, и смысл останется прежним. В сферу этики входят проблемы:

- добра и зла;

- свободы воли;

- смысла жизни и предназначения человека;

- соотношения должного и желаемого.

Конечно, это далеко не все, но для наших задач хватит и этого примерного наброска. Важнее другое: этические дилеммы нельзя назвать ложными. Например, если взять глобальную проблему добра и зла, то нельзя сказать, что человек может быть и на стороне зла, и на стороне добра. Каждый из нас всегда выбирает ту команду, за которую предпочитает играть. И при этом сам человек противоречив, никого нельзя назвать добрым или злым на все сто. У каждого есть сильные и слабые стороны в моральном смысле. Остальные блоки этического знания еще более запутанные, но интересные.

Теория любой науки сложна, но, когда дело касается прикладных задач, туман быстро рассеивается. Что такое дилемма в моральном смысле? Представим ситуацию, которая всем хорошо известна. Парень влюбился в девушку лучшего друга. Но прежде чем решить, как именно поступить, ему необходимо ответить на ряд вопросов таких, как:

- Счастлива ли девушка с другом?

- Любит ли она его?

- Любит ли он ее?

- Есть ли у них будущее?

- Что важнее — возможность любви или крепкая дружба?

Конечно, мало кто способен отвечать на вопросы из списка спокойно и объективно, покуривая трубку. Как правило, все происходит стихийно, и о морали и нравственности никто не думает. Но, в сущности, все это этические вопросы. И заметьте, что предполагают они только два варианта ответа: либо положительный, либо отрицательный, никаких полумер. Конечно, при желании можно и об этой дилемме сказать, что она ложная, но такой поворот событий невозможен и не устроит прежде всего выбирающего субъекта (того самого влюбленного парня), ведь для него девушка – единственная. Нельзя, например, сказать, что девушек много, как специальностей и работ на свете, мол, выбирай на вкус.

Хотелось бы читателю напоследок пожелать, чтобы он не попадал в ситуацию морального выбора, но так как такое развитие событий нереально, мы надеемся только на то, что он не прогадает и сделает правильные выводы, а значит, не совершит ошибки, о которой будет впоследствии жалеть.

Несем ли мы ответственность за все последствия?

Согласно консеквенциализму, утвержденному утилитаристами Джереми Бентам и Джоном Стюартом Миллем, важны результаты наших действий.

Эти действия и эти результаты могут быть хорошими или плохими, но не обязательно одно подразумевает другое. Другими словами, действие, которое нам кажется хорошим, может привести к ужасным последствиям, хотя следует сказать, что все зависит от того, как вы на это смотрите.

Например, представим, что мы идем в супермаркет. Мы можем заметить мешок органического и органического картофеля, выращенного неправительственной организацией, которая справедливо платит своим работникам из стран третьего мира и помогает им строить школы. На первый взгляд, это все очень хорошо, потому что мы, очевидно, помогаем людям, у которых мало ресурсов. Мы поддерживаем.

Однако если мы посмотрим на это с другой стороны, возможно, наши доброжелательные действия принесут с собой очень плохие последствия. Например, мешок с картофелем поставляется в сетке, которая не является ни экологической, ни биологической, транспортировка из страны происхождения в наш надежный супермаркет подразумевает загрязнение окружающей среды, и, кроме того, мы много думаем о людях из третьего мира, но о деньгах, которыми мы являемся тратя, мы не тратим их на местную торговлю.

Принимая во внимание этот пример, мы можем выразить его двояко. Хорошая новость в том, что мы хорошие люди, помогающие людям, не имеющим ресурсов, а плохая новость в том, что мы вносим свой вклад в парниковый эффект

Как мы руководствуемся своим поведением, если все, что мы делаем, по сути своей неправильно?

Сложно предсказать все результаты наших действий, особенно если у нас нет всей информации.

Парадокс лжеца

Парадокс лжеца берет свое начало в Новом Завете, и в нем делается следующее утверждение: «Критский Эпименид говорит: все критяне лгут».

Это утверждение является самореференциальным, с частью объектного языка и другой — метаязыка.. Чтобы понять, истинно ли предложение, его нужно сначала разделить на две части и проанализировать отдельно.

Насколько верна или ложна фраза «все критяне лгут», не зависит от истинности или ложности первой части утверждения, которая является металингвистической. В части «Критский Эпименид говорит» изучается, говорит ли Эпименид, что «все критяне лгут», а в части «Все критяне лгут» изучается, действительно ли они лгут или нет.

Парадокс возникает из-за того, что оба уровня смешиваются, вызывая у нас головную боль. Лжет ли Эпименид, потому что он критянин? Если вы лжете, то разве критяне не лгут? Но тогда Эпименид, критянин, тоже не должен лгать?

Вот пример, очень похожий на этот и объясненный в более приземленных терминах:

Перед нами Пиноккио, и он говорит нам, что когда он лжет, у него растет нос. Это правда, поэтому его нос не растет. Но теперь он идет и говорит нам, что его нос теперь вырастет, и что он в этом уверен. У него вырастет нос? Если он вырастет, лжет ли он нам или говорит правду? Его нос действительно вырос, но вы не знали, вырастет ли он?

Cекс с роботом

Люди часто чувствуют себя одинокими, даже когда супруг или супруга номинально присутствует. Уже сегодня в мире есть несколько сотен инженеров, которые разрабатывают новейшие электронные устройства для удовлетворения эротических аппетитов. Специалист в области психологии секса, доктор Хеллен Дрисколл из Университета Сандерленда (Великобритания) уверена, что к 2070 году секс с роботами станет общественной нормой и даже может оказаться популярнее традиционного варианта.

«Сейчас это может шокировать и показаться необычным, но мы не можем не признать, что виртуальные отношения люди ценят так же, как реальные, — говорит доктор Дрисколл. — Люди уже влюбляются в вымышленных героев, с которыми никак нельзя пообщаться, это факт. Недостаток контакта с другими может быть болезненным для человека: чувство одиночества становится основой для многих психических проблем. Однако со временем технологии, вероятно, помогут нам справиться с этим. Когда в конце концов появятся роботы, неотличимые от людей, — и у таких роботов не будет вредных привычек и недостатков, — мы не только станем чаще предпочитать их «реальным» людям, но и перестанем испытывать душевную боль».

Кем же окажется робот с точки зрения этики отношений: «устройством» или все же «значимым другим»? Будет ли такая связь считаться изменой? Сможет ли она стать легальной и закончиться браком?Об этих вопросах стоит задуматься уже сегодня.

Дилемма трамвая.

Дилемма трамвая — очень классический пример того, как люди рассуждают морально.. Ситуация очень хорошо известна: у нас нет управления трамваем на дороге, по которой он ходит. На дороге находятся пять человек, которые не осознали, что машина едет на большой скорости и собирается их переехать.

У нас под рукой есть кнопка, с помощью которой мы можем изменить траекторию трамвая, но, к сожалению, на другой дороге, по которой будет двигаться трамвай, есть человек, который тоже не узнал о ситуации.

Что нам делать? Нажимаем на кнопку и спасаем пятерых человек, но убиваем одного? Разве мы не нажали кнопку и позволили умереть пяти людям?

Греческое происхождение. Математика и правописание

Этим определением мы обязаны греческому языку. Буквальный перевод с греческого означает «двойная лемма». Таким образом, не так уж сложно запомнить, как пишется это слово: с одним «м» или с двумя. Нужно только четко уяснить, что лемма – это в математике вспомогательная теорема, которая не имеет самостоятельной ценности, необходима только затем, чтобы доказать другую теорему. И пишется в этом термине всегда только две буквы «м».

Если информация, приведенная выше, отложится в памяти, то проблем с написанием слова не будет. Иногда очень причудливо тасуется колода, как писал М. А. Булгаков, и знания по математике могут помочь, чтобы человек делал меньше ошибок в русском языке, и у него не возникало вопроса о том, как писать «дилема» или «дилемма».

![Притча а. шопенгауэра о дикобразах. занимательная философия [учебное пособие]](http://kz-russia.ru/wp-content/uploads/8/2/3/8233c460d9ed4c3a7d07360f904e3eb4.jpeg)